Où Henri d'Andely a-t-il trouvé le sujet de ce conte, qu'il déclare n'avoir pas inventé mais emprunté ? Ce n'est pas dans la littérature latine, dont il avait cependant quelque connaissance (cfr supra l'influence de Prudence]. On a très longtemps admis que le thème du sage séduit et chevauché était d'origine orientale, indienne ou arabe, thèse combattue à la fin du XIXe siècle par J. Bédier, partisan d'une origine occidentale. M. Delbouille est revenu quant à lui à l'idée d'un conte arabe, attesté dès le Xe siècle et resté longtemps vivant dans le légendaire arabe [3], qui aurait cheminé par voie orale jusqu'en France [4], où il était parvenu à la fin du XIIe siècle : en effet, le sujet même du Lai suppose un Aristote austère et décrépit, traits qui ne lui sont attribués en Occident qu'à partir de 1150 environ ‒ pour les Orientaux, conformément à la tradition antique, le Philosophe était un homme dans la force de l'âge, élégant et soigné [5]. Dans le cadre des controverses universitaires du premier quart du XIIIe siècle, le personnage du Maître moqué signe en quelque sorte une provocation à l'endroit des docteurs aveuglément soumis à l'autorité du Stagirite.

Henri d'Andely s'inscrit-il dans le courant misogyne qui a marqué une partie de la pensée médiévale ? On n'ignore pas combien sont contrastés les visages de la femme tracés par les lettrés médiévaux, qui tantôt l'ont vouée à l'anathème, tantôt l'ont portée au pinacle ‒ ce qui induit « des jugements de valeur réversibles : Moyen Age honteusement misogyne ou délicieusement féministe » [6] ? À la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, des prélats comme Marbode de Rennes et Geoffroy de Vendôme dressaient avec hargne un florilège des thèmes les plus défavorables aux femmes, tout en devant admettre que le plan du Salut concerne l'humanité tout entière. C'est qu'en vérité, si la femme est l'ennemie puisque Ève, dans la Genèse, est cause de la Chute, son nom recèle aussi la promesse du rachat ; Isidore de Séville déjà (VIe-VIIe s.), rejoignant saint Jérôme et saint Augustin, observait que Eva peut se lire vae (« malheur ») mais également vita ; et dans l'hymne célèbre Ave maris stella, attesté dès le IXe siècle, Eva s'offrait comme l'anagramme de l'Ave adressé par l'ange annonciateur Gabriel à Marie, la nouvelle Ève.

Mais assurément le Lai est loin de ce type de controverses et de spéculations. Le personnage central, ici, c'est le Philosophe, si discuté dans l'Université à l'époque, non la femme qui lui est occasion de sottise. Et, d'évidence, Henri d'Andely entend d'abord faire rire, même si, secondairement, le conte exprime une résignation fataliste devant l'éternelle souveraineté de l'amour :

Veritez est, et ge le di,

Qu'amor vaint tout et tout vaincra

Tant com cis siecles durera. (Lai d'Aristote, v. 577-579)

2. Diffusion et survie littéraire du motif

Le motif allait rencontrer un vif et durable succès. Pendant des siècles, artistes et moralistes en proposeront nombre d'interprétations. Le Lai a inspiré huit autres textes allant du genre profane au religieux et échelonnés du XIIIe à la fin du XIVe siècle, où Aristote apparaît généralement comme le héros de l'affaire tandis que la jeune femme séduite est, le plus souvent, l'épouse légitime d'Alexandre. À la littérature profane de la fin du XIIIe siècle appartiennent, entre autres, l'anecdote contée par Ulrich von Eschenbach ainsi que celle d'un poème haut-allemand, Aristoteles und Fillis. Ce dernier constitue en quelque sorte une exception, car on notera que le nom de la « bele blonde » ne figure ni chez Henri d'Andely ni dans les textes dérivés ; c'est néanmoins le nom de Phyllis qui identifie la séductrice dans les nombreuses évocations du conte offertes par l'art allemand entre le début du XIVe et le XVIe siècle, tandis qu'ailleurs, dans la tradition littéraire et iconographique, prévaudra le nom de Campaspe [7], de curieuse origine : il s'agit en l'occurrence d'une déformation du nom qui, chez deux auteurs antiques, désignait la belle maîtresse d'Alexandre dont s'était épris le peintre Apelle [8].

Dans un registre édifiant, le Lai avait fourni à l'éminent prédicateur français Jacques de Vitry (1170-1240), historien et homme d'Église très lié au diocèse de Liège, un Exemplum inséré dans ses Sermones feriales et communes, recueil d'anecdotes pittoresques et moralisantes destinées à enseigner aux chrétiens incipientes l'art de vivre dans un monde mauvais. Narrée avec détails précis, l'historiette se termine par la mise en garde d'Aristote ‒ qui a décidément le dernier mot ‒ : c'est que le Philosophe, après avoir payé de sa personne pour offrir à son pupille une leçon de choses réaliste entend se réserver le privilège magistral de la conclusion éthique. « Car si l'astuce et la malignité de la femme ont tant de pouvoir qu'elle est capable d'attraper un vieillard et de le réduire en captivité ‒ même le plus sage d'entre tous les mortels ! ‒, d'autant plus grand serait son pouvoir pour t'attraper, toi, t'attirer et te circonvenir, à moins de te tenir sur tes gardes, instruit par mon exemple ». Si enim versucia mulieris et malicia tantum prevaluit quod senem et prudentissimum inter omnes mortales decepit et captivum duxit, [...] quanto magis te decipere, allicere et circumvenire prevaleret nisi exemplo meo tibi caveres [9].

3. Interprétation artistique des XIIIe-XVIe siècles

La mésaventure de l'Aristote moqué ne s'arrête pas là. Le Lai relevait d'un imaginaire frondeur où allaient puiser longuement sculpteurs, peintres et ornemanistes en tout genre. Dès le début du XIVe siècle, au long du XVe et jusqu'au milieu du XVIe, les écoles française, allemande et italienne ont illustré sur les supports les plus divers la chevauchée d'Aristote, qui entrait ainsi dans un répertoire familier : gravures sur cuivre et sur bois, tapisseries murales, vaisselle, coffrets, accessoires de toilette [10]. Quelques-uns des documents les plus anciens et les plus suggestifs sont à lire dans les sculptures d'églises romanes, étudiées depuis longtemps [11].

On retiendra par exemple le motif (Fig. 1) figurant sur la jouée [12] d'une stalle (XIIIe s. tardif) de la cathédrale de Lausanne, malheureusement invisible à ce jour car « démontée et entreposée dans le dépôt lapidaire » [13]. Une mise en scène délibérément solennelle confère à l'étrange tableau, surmonté d'une scène de lutte, une sorte de noble gravité : Aristote avance sur les mains, le dos droit, sellé sans doute, dans la position d'une bête de somme, mais sa belle tête barbue se redresse, sans un regard pour la cavalière au port gracieux mais altier, dont la main droite s'arme d'un fouet.

Fig. 1. Source : E. Bach, La cathédrale de Lausanne, Bâle, 1944, p. 277, fig. 267

En France, un chapiteau de l'église Saint-Pierre de Caen (Fig. 2) conserve un relief un peu mutilé (milieu XIVe s.) [14], où le singulier attelage avance souplement vers la droite ; le Philosophe rampant, cette fois, et sellé emporte la jeune femme dont le fouet, dans une ligne horizontale imposée par le cadre, est menaçant. L'usure rend peu déchiffrable l'expression des visages mais la mise en scène, intemporelle, trahit une simple objectivité narrative, une vision linéaire dépourvue de tout détail pittoresque. Il s'agit d'une simple vignette ornementale dans un bandeau.

Fig. 2. Église Saint-Pierre de Caen

Source : http://storage.canalblog.com/53/92/261616/21910763.jpg

Ces deux interprétations, déjà si différentes, sont à rapprocher de la scène analogue qu'évoque un magnifique relief du XVe siècle sous la miséricorde [15] d'une stalle de la cathédrale Notre-Dame de Rouen (Fig. 3). Une centaine d'années plus tôt, le roi Charles V le Sage, protecteur de Nicolas Oresme et des premiers traducteurs humanistes, avait légué son coeur (cfr la première partie de cet article) à cette grande église, chef-d'oeuvre du gothique normand, que l'architecte Jean d'Andely avait restauré après l'incendie de 1200. En 1441 le cardinal d'Estouteville commanda pour la cathédrale rouennaise un ensemble de 96 sièges canoniaux, exécutés par trois ateliers successifs qui y travaillèrent durant quatorze ans (1457-1471). L'édifice a conservé 66 de ces stalles, dont le programme iconographique est assurément l'un des plus riches et des plus variés qui soient, allant des scènes bibliques ou religieuses aux répertoires tératologique et proverbial, sans oublier la vie quotidienne : monde des clercs, des étudiants et des livres, classes d'école, rivalités entre prêcheurs. Soumise, comme à Caen, à la loi du cadre, la narration prend ici une intensité dramatique toute nouvelle.

Fig. 3. « Miséricorde » à la cathédrale de Rouen (3e quart XVe s.)

Source : http://100falcons.files.wordpress.com/2009/03/aristotle-miseicord-rouen.jpg

À l'hiératisme du couple de Lausanne (fin XIIIe s.), au dépouillement de celui de Caen (milieu XIVe s.), le XVe siècle substitue une vision nouvelle, expressionniste, qui insuffle vigoureusement à l'épisode l'émotion et le mouvement de la vie : l'infortuné « chevauché » progresse lentement à plat ventre, en s'aidant des mains, allongé la tête à gauche. Regardant dans notre direction, il nous révèle un visage pathétique tandis que l'horizontalité de son grand corps contraste avec la menue silhouette verticale de la cavalière. Celle-ci, dépoitraillée et toujours le fouet à la main, est coiffée d'un lourd escoffion ; les plis élégants d'une robe qui laisse deviner le corps se confondent avec ceux du vêtement d'Aristote, dont la chevelure et la barbe ondées encadrent un front ridé, des yeux inquiets, la crispation d'une bouche entrouverte : le tourment du Philosophe, conscient de son ridicule et de son indignité, est tangible. Le tableau est envisagé légèrement d'en haut, comme doit le voir Alexandre qui, depuis sa fenêtre, contemple l'humiliation de son maître : voilà qui actualise la leçon, même s'il faut trouver là « un tribut sardonique à la suprématie de la logique aristotélicienne dans les écoles des XIIe et XIIIe siècles » [16]...

Un autre regard, vers la même époque, vient rafraîchir le vieux thème. Un bas-relief de la primatiale Saint-Jean de Lyon [17] nous offre un Aristote chevauché dont s'est épris un gothique flamboyant au sommet de sa maîtrise (Fig. 4).

Fig. 4. L'Aristote chevauché de la primatiale Saint-Jean de Lyon

Source : P. Abraham, R. Desné (Dir.), Manuel d'Histoire littéraire de la France, 1, Paris, 1974, p. 320.

La mise en page harmonieuse du motif entend exclure tout pathétique : les deux personnages, beaux de visages, de corps et d'attitudes, ne sont que grâce souriante. L'équilibre des lignes, qui conjuguent verticalité et horizontalité, élongation, rondeurs et courbes magnifiques, semble correspondre à une sorte de connivence juvénile des protagonistes, dans un décor où se mêlent plantes et petits animaux ; la jolie jeune femme mène en douceur, malgré bride et fouet de convention, son partenaire de jeu, lequel n'a rien d'un vieillard daubé : la belle tête coiffée d'un riche bonnet et les fortes mains calmes d'Aristote révèlent combien le Philosophe a conservé ici d'élégant détachement. Une même indulgence amusée semble animer l'observateur assis en haut à gauche, Alexandre sans nul doute, à qui un familier désigne le spectacle.

Dans la France méridionale, en Périgord, l’abbaye cistercienne de Cadouin, très fréquentée par les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, s’était dotée au XVe siècle d’un cloître magnifiquement historié. Lieu privilégié où s’exprimait une pédagogie religieuse dédiée aux visiteurs méditatifs : à côté de figures enseignant la patience, l’obéissance, le partage (Job, Abraham, le mauvais riche), l’antiquité était appelée en renfort des thèmes bibliques pour mettre en garde contre les séductions de la femme. À l’histoire de Samson et Dalila font écho les mésaventures d’Aristote chevauché et de Virgile en corbeille – thème dont il sera question dans un autre volume des FEC. Une clé de voûte montre le Philosophe monté par Campaspe et progressant sans révolte dans un décor où des feuillages stylisés suggèrent un jardin.

Fig. 4bis. Clé de voûte (fin XVe-début XVIe siècle) du cloître de Cadouin (Dordogne, France)

Source : photographie réalisée à

Cadouin et obligeamment communiquée par Mme Laurence Roche (avril 2011),

que je me plais à remercier ici

Le gothique flamboyant se plaît à exprimer les choses avec grâce. La belle chevelure ondée des deux personnages, le demi-sourire de leurs visages, la douceur du geste de la cavalière élégamment vêtue n’évoquent nulle violence physique ou morale. La dame s’amuse et la victime en prend son parti, malgré le mors qui lui ferme la bouche (ô disert Aristote !).

Il allait revenir à un artiste de vingt ans, d'une tout autre école et graveur cette fois, de détailler l'épisode (Fig. 5). Durant les premières années du XVIe siècle, l'Alsacien Hans Baldung travaillait à Nuremberg dans l'atelier de Dürer. Il connaissait l'historiette du Lai, diffusée en Allemagne, et l'a racontée sans ménager les détails. La finesse de la gravure permettait d'insérer la scène dans un cadre délicieusement évocateur : toute souplesse et élégance de corps et de port, une Phyllis richement parée et coiffée conduit avec élégance, malgré le fouet et la bride, sa victime « com une beste en pré », sous d'admirables ombrages au coeur d'un verger fleuri. Dans le lointain, à gauche, la cité-palais du mari ou amant est finement esquissée, échappant à la vue du chevauché, lequel, néanmoins, ressent l'horreur de sa situation : la tête puissante au visage ravagé, au rictus douloureux, offre l'image même d'un désespoir honteux.

Fig. 5. Dessin de Hans Baldung, dit Grien, Paris, Louvre, département des Arts graphiques

Source : http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0089/m503501_d0108860-000_p.jpg

Frappant contraste entre le maniérisme de la silhouette féminine et le masque tragique du grand vieillard abaissé. On notera qu'aucun des documents ici allégués n'insiste sur la vulgarité de la cavalière, pas plus que ne l'avait fait Henri d'Andely.

4. Reviviscence : XVIIIe siècle

Le motif se trouve boudé dès la seconde moitié du XVIe siècle, sauf rares exceptions. Il est vrai que, durant des siècles, Aristote n'a plus fait sourire. Cette fois plus humaniste qu'héritier de l'esprit des fabliaux, Rabelais n'évoque, d'ailleurs fugitivement, que l'ami d'Hermias et le savant biologiste [18]. Montaigne, hostile au pédantisme scolastique, est fier de ne pas s' « estre rongé les ongles à l'estude d'Aristote » (I, 26, 146), tout en convenant que cette étude est loin d'être inutile, car « nous aprenons de luy que le beaucoup sçavoir aporte l'occasion de plus doubter » (IV, 12, 507). Le clin d'oeil de Molière se contente d'ironiser : le Sganarelle de Don Juan (acte 1, scène 1) constate avec satisfaction que « Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac ; c'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre... ».

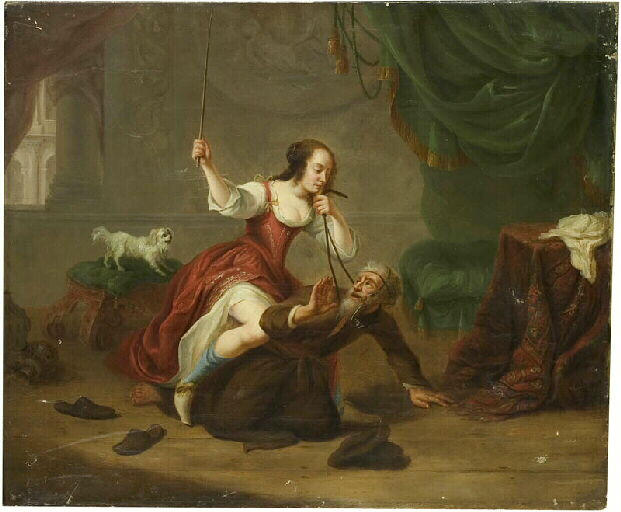

L'historiette du Lai n'est toutefois pas oubliée et fera une réapparition en France au XVIIIe siècle, sous le pinceau d'un artiste singulier à la carrière aussi longue que variée (Fig. 6). Le Parisien Étienne Jeaurat, issu d'une lignée de peintres et graveurs, s'illustra comme peintre d'histoire et de genre avant de devenir peintre du roi et conservateur des collections versaillaises (1767), pour finir chancelier de l'Académie (1781). Mais par ailleurs, ami des bons vivants délibérément canailles du premier Caveau, celui des Crébillon et des Piron, Panard, Collé et Vadé, il croquait volontiers des scènes réalistes de la vie parisienne ; c'est dans cet esprit frondeur qu'il peignit un Aristote et Campaspe bravant quelque peu le bon goût. La scène est plus gauloise qu'érotique. Campaspe, débraillée, l'air mauvais, la badine haute et la bride bien en main, tient ici sa revanche ; on devine l'aboiement approbateur du roquet, le désordre assez sordide de l'appartement où traînent les savates de la victime, les traits et l'attitude vulgaires de la femme, la frayeur pitoyable du Philosophe à la robe de moine, qui cette fois crie grâce : tout cela fait peut-être sourire mais bannit absolument l'idée d'une leçon morale...

Fig. 6. É. Jeaurat, Aristote et Campaspe, musée des Beaux-arts de Dijon

Source : http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0333/m013704_0008615_p.jpg

Ce tableau relève à vrai dire du goût trivial tel que l'entend l'Encyclopédie, en un temps dont l'une des originalités est précisément la découverte de la relativité du goût [19]. Il est désormais admis qu'à côté des lois immuables qui étaient censées définir le beau essentiel existent des règles changeantes et soumises au caprice des hommes, telle la sensorialité du goût [20]. Il restera à la psychanalyse des XIXe-XXe siècles (et à ses illustrateurs) à s'emparer d'un conte qui ne fut au départ que farce bonhomme et légèreté courtoise [21].

Notes

[1] Le Lai est transmis par cinq manuscrits de la seconde moitié du XIIIe siècle et du début du XIVe, dans un texte tantôt francien, tantôt lorrain, tantôt picard. On suivra ici l'édition de M. Delbouille, Le Lai d'Aristote de Henri d'Andeli, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, Liège, 1951.

[2] Delbouille, o.l., p. 18. Cf. J. Ch. Payen dans Histoire littéraire de la France, t. 1, Paris, 1974, p. 320 ; R. Sabatier, La poésie du Moyen Age, Paris, 1975, p. 235 ; A. Armand, Histoire de la littérature française. Moyen Âge-XVIe siècle, Paris, 1991, p. 13-14.

[3] Cf. le conte du Vizir sellé et bridé cité en traduction par Delbouille, p. 54.

[4] Effectivement, parmi les quelque cent cinquante fabliaux parvenus jusqu'à nous, une dizaine sont la transposition ou l'adaptation de contes orientaux transmis par voie orale : cf. H. Lemaitre - Th. van der Elst - R. Pagosse, La littérature française. I. Du Moyen Âge à l'âge baroque, Paris, 1970, p. 230.

[5] Cette tradition inspirera encore, vers la fin du XVe siècle, le superbe portrait d'Aristote peint pour le studiolo de Federico da Montefeltro, duc d'Urbino (cfr la première partie de cet article).

[6] J. Dalarun, Regards de clercs dans G. Duby - M. Perrot (dir.), Histoire des femmes en Occident, II. Le Moyen Âge, Paris, 1991, p. 33 et ss.

[7] C'est celui que retiendra à la fin du XVIe siècle l'auteur élisabéthain John Lyly dans sa comédie de cour Alexander and Campaspe (1583). Dans cette pièce brillante mais sans réelle profondeur psychologique, et qui au reste n'est nullement focalisée sur Aristote, l'auteur déjà célèbre de l'Euphues (M.-P. Loicq-Berger dans FEC, 1 [2001], chap. II, § 3) met en scène le débat de conscience que pose à Alexandre son amour pour la captive Campaspe.

[8] Élien, Histoires variées, XII, 34 la nomme Παγκάστη ; Pline, Histoire naturelle, XXXV, 86, Pancaspe ‒ telle est du moins la leçon du ms. B (Xe s.), adoptée par l'éditeur J.-M. Croisille (coll. des Universités de France), contre la lecture Campaspem de manuscrits plus récents.

[9] Le texte latin reproduit et traduit ici est celui de l'éd. J. Greven, Die exempla aus den Sermones feriales et communes des Jakob von Vitry, Heidelberg, 1914, p. 16, d'après un manuscrit du XVe siècle conservé à la Bibliothèque générale de l'Université de Liège (ms 347 = n° 415 Catalogue; f° 27 r°a b - v°c). La lecture de Greven, rendue difficile en raison du grand nombre d'abréviations, offre un texte préférable à celui fourni par J. Adhémar, Influences antiques dans l'art du Moyen Age français, Londres, 1937, p. 313-314 (d'après ms. lat. 18134 de Paris, B.N.), lequel est d'évidence corrompu dans le passage en cause.

[10] Pour des relevés précis, cf. W. Stammler, art. Aristoteles, col. 1028-1040 dans O. Schmitt, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, I (1937) ; Adhémar, cité ci-dessus n. 9, p. 298 ; E. Bach, La cathédrale de Lausanne, Bâle, 1944, p. 276-277, n. 3.

[11] Pour la France, les pièces les plus significatives ont été relevées par E. Mâle, L'art religieux du XIIIe siècle en France, 8e éd. Paris, 1948, reprod. 1958, t. II, p. 348 ss. ; 377, n. 5 ; et passim. À compléter, pour la France, les Pays-Bas, l'Espagne, par des indications fournies par Brian J. Levy dans Les stalles de la cathédrale de Rouen. Histoire et iconographie, Rouen 2003, p. 156 et ss.

[12] C'est-à-dire la paroi séparative.

[13] Cette information m'a été obligeamment communiquée par le professeur Dave Lüthi de l'Université de Lausanne dans un courriel en date du 19/07/2009, qui précise :« datation discutée, peu avant 1275 sans doute ». Qu'il en soit ici remercié.

[14] Chapiteau daté des dernières années du XIIIe ou des premières du XIVe s. par E. Mâle, cité ci-dessus n. 11, t. II, p. 377, n. 5 et p. 482 ; Adhémar, cité ci-dessus n. 9, p. 299 et pl. XXXIX, fig. 122 le date du XIVe s.

[15] Petite console placée sous la sellette mobile d'une stalle de choeur, offrant per misericordiam un discret appui aux religieux debout durant les offices.

[16] Formule heureuse de Brian J. Levy, Le lai d'Aristote dans Les stalles de la cathédrale de Rouen. Histoire et iconographie, Rouen 2003, p. 156.

[17] Mâle, cité ci-dessus n. 11, t. II, p. 348, fig. 158. Excellente photographie du document fournie par J. Ch. Payen dans Histoire littéraire de la France (dir. P. Abraham - R. Desné), tome 1, Paris, 1974, p. 320.

[18] Rabelais, Quart Livre (éd. J. Plattard, coll. des Univ. de France, Paris, 1946), chap. XXI, p. 97 ; Cinquième Livre (idem, Paris, 1948), chap. XXX, p. 113.

[19] On trouvera des approches intéressantes de ce sujet dans les articles Beau et Goût publiés par Diderot dans l'Encyclopédie. Ainsi s.v. Beau (Encyclopédie, I, Paris, 1751, p. 302, col. 173-176), étudiant les terminologies du temps, Diderot constate qu'on distingue « dans les productions des Arts, un beau essentiel, un beau de création humaine et un beau de système » ou encore « un beau essentiel, un beau naturel, un beau artificiel » ; ce qui conduit à poser « la notion du beau soit absolu, soit relatif, soit particulier ». Le même auteur a également réfléchi à la question du Goût (Encyclopédie, VII, Paris, 1757, p. 212-213, col. 768-770) : « Un des avantages de la Philosophie appliquée aux matières de goût est de nous guérir ou de nous garantir de la superstition littéraire ; elle justifie notre estime pour les anciens en la rendant raisonnable ; elle nous empêche d'encenser leurs fautes » [...] « On dit qu'un tableau est de bon goût lorsque les objets qui y sont représentés sont bien choisis et bien imités, conformément à l'idée que les connaisseurs ont de leur perfection. [...] Grand goût, en Peinture, est un goût idéal qui suppose un [...] sublime tenant de l'inspiration. [...] Goût trivial est une imitation du bon goût et du grand goût, mais qui défigure le premier et ne saisit que le ridicule de l'autre, et qui l'outre ».

[20] Cf. J. Chouillet, Esthétique, dans Histoire littéraire de la France (cité ci-dessus, n. 17), t. 5, Paris, 1976, p. 154.

[21] Indépendamment de la présente étude, la Chevauchée d'Aristote a récemment fait l'objet de diverses publications on line. On pourrait par exemple signaler un dossier complet sur le site The Virtual Museum of Education Iconics (Université de Minnesota) : intitulé Study and Love : Aristotle's Fall, il offre une intéressante étude et une iconographie éclectique. Par ailleurs la Revue d’études culturelles en ligne (R.E.C.E.L.) a présenté au cours de l'année 2008 quelques brefs articles illustrés sur divers aspects du thème de la Chevauchée d'Aristote. Voici par exemple les adresses des trois premiers fichiers : 1, 2 et 3. Les commentaires sont d'un intérêt inégal.

FEC - Folia Electronica Classica (Louvain-la-Neuve) - Numéro 19 - janvier- juin 2010

<folia_electronica@fltr.ucl.ac.be>