FEC - Folia Electronica Classica (Louvain-la-Neuve) - Numéro 18 - juillet-décembre 2009

Plus ultra ou non plus ultra ?

Fortunes et infortunes de la représentation antique de la terre à la Renaissance

Monique Mund-Dopchie

Université catholique de Louvain (UCL) et Académie royale de Belgique

<monique.mund-dopchie@uclouvain.be>

Texte d’une leçon publique faite à la Kuleuven (Seminarium philologiae humanisticae). La version complète (avec la source précise des illustrations) a été publiée dans Humanistica Lovaniensia, t. 59, 2010, p. 3-28.

Déposé sur la Toile le 8 octobre 2009

Introduction

Fig.1. Frontispice de l’Instauratio magna de Francis Bacon [agrandir]

Si j’ai choisi le frontispice de l’Instauratio magna de Francis Bacon (Londres, 1620) pour entamer cette leçon, c’est que celui-ci m’a paru illustrer de façon exemplaire une première ébauche de ce qui au XVIIe siècle s’appellera la « Querelle des Anciens et des Modernes ». Un navire s’apprête à franchir les Colonnes d’Hercule, un autre l’a déjà fait, tous deux pulvérisant de la sorte le verrou qui chez les Anciens séparait le monde connu de l’inconnu, voire même, pour certains d’entre eux, de l’inconnaissable. Selon le philosophe anglais, il est incontestable que le siècle dans lequel il vit est celui d’un bond prodigieux de la science, qui en laisse présager d’autres, bond prodigieux face auquel le savoir antique est jeu d’enfant (pueritiae). Dans un traité antérieur, The Proficience and Advancement of Learning (1605), Bacon s’est d’ailleurs prononcé sans ambages sur les immenses progrès de la géographie de son temps en utilisant déjà la métaphore des Colonnes d’Hercule : « Faire le tour de la terre, comme le font les corps célestes, ne fut ni accompli ni entrepris avant ces temps derniers. C’est pourquoi ceux-ci peuvent à juste titre arborer la devise plus ultra, à la place du vieil non ultra »[1]. Ces affirmations péremptoires de Francis Bacon, qu’il n’est du reste pas le seul à formuler, invitent néanmoins à poser deux questions étroitement liées : (1) étant donné que l’assimilation des avancées scientifiques par la conscience commune ne se produit pas instantanément, de quelle manière et à quel rythme les résultats des explorations des XVe et XVIe siècles ont-ils modifié dans l’Europe latine des images mentales dont on sait qu’« elles subissent une longue gestation dans les esprits et sont dotées d’une grande force d’inertie »[2] ? (2) Parallèlement, le savoir ancien en matière géographique, pour me limiter au domaine qui m’occupe aujourd’hui, a-t-il été rapidement et totalement jugé obsolète ?

Cette seconde question mérite d’autant plus d’être creusée que la tradition de la géographie antique est multiséculaire en Occident. Rappelons brièvement que les œuvres de Pline l’Ancien et de Pomponius Mela, de leurs compilateurs et imitateurs de l’Antiquité tardive, tels Solin et Martianus Capella, n’ont cessé de circuler au Moyen Âge sous forme manuscrite ; d’autre part, les encyclopédistes médiévaux, à commencer par Isidore de Séville, les auteurs d’Imago mundi et de traités chorographiques ont réélaboré et largement véhiculé des informations fournies par les géographes latins ; certains d’entre eux ont même tenu à illustrer leurs textes par des cartes ou ont inspiré des cartes murales. La Renaissance ne marque dès lors pas une rupture dans la transmission, mais plutôt une croissance exponentielle de l’information produite par les Anciens : car elle multiplie, grâce à l’imprimerie, l’accès aux œuvres grandes et moins grandes des géographes latins et de certains lettrés médiévaux et et elle complète l’héritage antique en mettant à la disposition du monde savant deux textes grecs fondamentaux, connus jusque-là uniquement à travers des traditions indirectes, la Geographia de Claude Ptolémée (IIe s.p.C.) et la Description de la terre de Strabon (Ier s.a.C. – Ier s.p.C.). Dès l’aube du XVe siècle, à partir du moment où deux premiers manuscrits de la Geographia de Ptolémée furent apportés à Florence, celle-ci fut en effet largement diffusée. Traduite en latin par Jacopo Angelo en 1406, accompagnée de cartes qui remonteraient à un disciple de Ptolémée, Agathodémon (IIIe s.p.C.), elle fut abondamment copiée sous cette double forme. Une première édition imprimée sortit de presse, sans les cartes en 1475, avec les cartes en 1477. Les éditions se succédèrent dès lors à une cadence régulière : on compte entre 1475 et 1578, date de la publication de l’édition de Mercator, 13 éditions italiennes, 10 éditions allemandes et 2 éditions françaises (fondées sur des éditions allemandes), le texte grec n’étant toutefois publié qu’en 1533. Ce succès de Ptolémée s’explique par l’espace de travail que l’ouvrage ouvrait aux savants en leur offrant : (1) un catalogue de noms de lieux ; (2) une définition des concepts permettant de délimiter les différents objets du savoir géographique (étude du monde, étude du globe terrestre, étude des régions) ; (3) une méthode de projection cartographique ; (4) l’établissement de coordonnées pour quelque 8000 noms géographiques, qui servirait de modèle pour l’enregistrement de nouveaux lieux et noms. Si les éditions du traité de Strabon furent par contre moins nombreuses - une traduction latine sortit toutefois de presse dès 1470 -, l’œuvre n’en exerça pas moins une influence considérable en fournissant à ses lecteurs un inventaire étoffé de tous les éléments dont ils avaient besoin pour reconstituer par la pensée le cadre de l’histoire et de la politique. Le plan et les classements des traités cosmographiques et chorographiques de la Renaissance s’en inspirèrent largement.

Étant donné la complexité de leurs dossiers respectifs, une confrontation globale entre la géographie antique et la géographie issue des Découvertes est impossible à mener par une seule personne et a fortiori dans le cadre qui m’est imposé. Je me contenterai par conséquent d’étudier au cours de cette leçon la représentation de la terre (surface de notre planète) telle qu’elle a été conçue par les Anciens, et le sort qui lui a été réservé durant les XVe et XVIe siècles.

La tradition antique

Précisons d’emblée que la tradition antique fut loin d’être homogène en ce qui concerne les différents points que j’aborderai.

La répartition des terres et des mers sur la surface de notre planète

La répartition des terres et des mers sur la surface de notre planète, que celle-ci ait été considérée comme un disque plat, le sommet d’une colonne cylindrique ou, sous l’influence de Pythagore, comme une sphère, fut objet de débat dès l’origine de la géographie scientifique.

Conformément au modèle mythique qu’ils s’efforçaient de rationaliser en l’expurgeant de ses couches de merveilleux, d’éminents penseurs de l’École de Milet (VIe s.a.C.), Anaximandre et son disciple Hécatée, posèrent l’existence d’une grande île constituée de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique, qui, d’une part, entourait la mer Méditerranée et la mer Noire, d’autre part, était elle-même entourée par un océan englobant plusieurs mers.

Fig.2. Représentation du monde selon Hécatée de Milet [agrandir]

Si nous avons perdu les cartes d’Anaximandre et d’Hécatée et celles qui les ont imitées, nous pouvons cependant nous les imaginer à travers les critiques qu’Hérodote a formulées à leur égard : le « père de l’histoire » leur reprochait d’être abusivement symétriques en faisant notamment de la grande île et de l’océan des cercles trop parfaits et de ne pas être vérifiées par l’expérience. Cette représentation forgée par les Milésiens est néanmoins confortée par le géographe alexandrin Ératosthène (IIIe s. a.C.), qui en corrige le dessin en fonction de renseignements obtenus grâce à des navigations océaniques et à des expéditions terrestres, dont la plus célèbre est bien entendu la conquête d’Alexandre. Mais l’existence d’une succession de mers constituant l’Océan et délimitant l’ensemble de l’Ancien Monde demeure très incomplètement vérifiée par l’expérience.

Fig.3. Représentation du monde selon Ératosthène [agrandir]

Cette carte d’Ératosthène, elle aussi perdue, inspire à son tour, moyennant diverses modifications sur lesquelles je ne m’attarderai pas, la représentation de la terre véhiculée par Strabon, par Pline l’Ancien et par Pomponius Mela, pour ne parler que des géographes les plus importants dont l’œuvre nous a été conservée. Cette vision se transmet ensuite au Moyen Âge tout en se combinant avec une vision biblique du monde. Les cartes dites TO inscrivent l’Orient (lieu de la naissance du Christ et lieu d’ancrage de Jérusalem) dans la partie supérieure de la carte et installent en son centre les frontières naturelles séparant les trois parties de l’Ancien Monde : fleuve Tanaïs (Don) entre l’Europe et l’Asie, fleuve Nil entre l’Asie et l’Afrique, mer Méditerranée entre l’Europe et l’Afrique ; enfin, un Océan semblable à un fleuve, cerne l’ensemble et possède en son sein de nombreuses îles.

Fig.4. Carte d’Isidore en TO

À cette représentation - majoritaire - d’une grande île encerclée par un océan aux contours précisés par des voyages d’exploration et des échanges commerciaux s’oppose, à en croire des allusions formulées notamment par Strabon, une autre vision, qui considère au contraire les mers extérieures comme d’immenses lacs, séparés par des ponts continentaux. Cette vision rationalise également une représentation archaïque de la planète terre. En effet, si celle-ci était conçue à l’origine comme un disque plat ou l’extrémité supérieure d’une colonne, il fallait bien un bord solide pour contenir l’eau et l’empêcher de se déverser en cas d’oscillation ! L’existence supposée de ponts continentaux permet en outre d’expliquer les ressemblances observées entre plusieurs régions, par exemple, l’existence d’éléphants et de populations naines (les Pygmées) aussi bien en Inde qu’en Éthiopie. Ici encore, nous avons perdu les œuvres qui promouvaient cette interprétation, à une seule exception près, la Geographia de Ptolémée. Comme en témoigne sa carte du monde, le traité de Ptolémée fait de l’océan Indien une mer fermée, l’Afrique et l’Asie étant reliées au sud par un front continental ou, si l’on préfère, une continuité de terres. On peut supposer qu’il en allait de même pour l’océan Atlantique, que certains lettrés postérieurs, se réclamant d’une vision ptoléméenne, fermaient au nord par une péninsule groenlandaise quasi continentale.

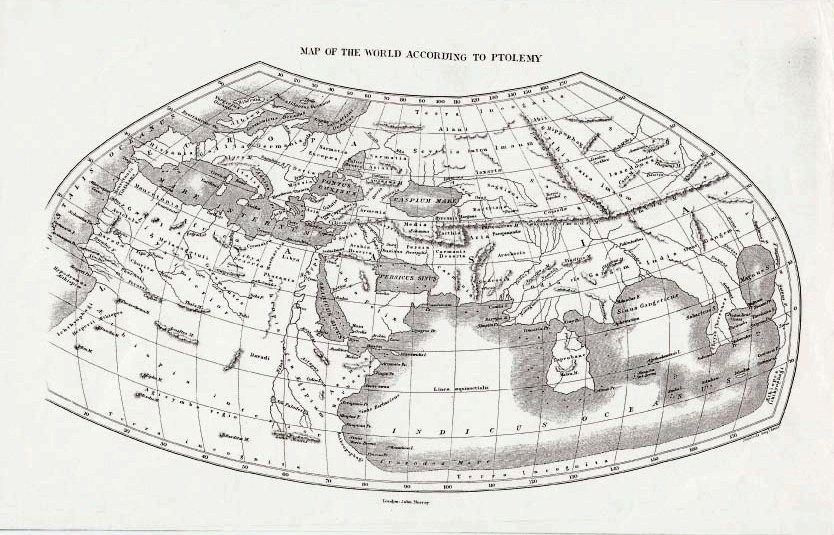

Fig.5. Représentation du monde selon Ptolémée

La question des antipodes

Les progrès des connaissances introduisant de nouveaux questionnements, les géographes antiques se sont heurtés à une difficulté de taille, lors des essais de mesure de la surface de la sphère terrestre, effectués principalement à partir de la période alexandrine. Ils se sont en effet aperçus que les contrées recensées par eux occupaient seulement une faible partie du globe face à l’immensité de l’espace océanique. Ce constat dérangeant leur souci de symétrie et leur croyance en l’équilibre d’un cosmos fondé sur l’interprétation aristotélicienne de l’interpénétration des sphères[3], ils ont été amenés à poser l’existence d’autres terres - éventuellement habitées - sur la surface du globe. Un antipode austral est ainsi conçu dès le VIe siècle a.C. par Pythagore, sous un autre nom il est vrai, tandis qu’Ératosthène suppose l’existence non seulement d’un antipode austral, mais aussi de plusieurs régions inconnues dans l’océan Atlantique. La palme de l’inventivité en la matière revient cependant au philologue alexandrin Cratès de Mallos (IIe s.a.C.), qui conçoit quatre masses de terre, deux par hémisphère, séparées par deux « couloirs » océaniques perpendiculaires, l’un entourant le globe d’Est en Ouest le long de l’équateur, l’autre le ceinturant du Nord au Sud. Dans l’hémisphère Nord, on trouve ainsi à l’Est notre Ancien Monde, à l’Ouest le monde des Perioikoi, dans l’hémisphère Sud, à l’Est, le monde des Antoikoi, à l’Ouest, celui des Antipodes.

Fig.6. Représentation du monde selon Cratès de Mallos

Si ces lieux théoriques étaient demeurés confinés à des cercles de spécialistes, ils seraient peut-être passés inaperçus et auraient sombré dans l’oubli. Mais des auteurs célèbres s’en sont emparés pour illustrer leurs conceptions philosophiques ou leurs fictions romanesques, leur conférant de la sorte une certaine épaisseur : comment ne pas évoquer ici le grand continent d’en face, situé au-delà de l’océan Occidental par Platon dans son récit de l’Atlantide et par Plutarque dans son traité De la face visible de la lune, ou encore l’antipode que Lucien et ses compagnons voudraient explorer au terme d’une longue traversée de l’océan Atlantique, à en croire le récit parodique de l’Histoire vraie ? En tout état de cause, la question de l’antipode austral hante l’imaginaire et la conscience des lettrés médiévaux, qui éprouvent quelque difficulté à admettre l’existence de pays et surtout d’habitants tenus à l’écart de la tradition biblique.

La théorie des zones

Une dernière théorie vient se superposer à la représentation des terres et des mers à la surface du globe, celle des zones terrestres extrapolée à partir de considérations astronomiques et d’expériences de terrain. Observant en effet que le climat se refroidit au fur et à mesure qu’on avance en latitude en direction du pôle Nord, constatant par ailleurs qu’aux régions fertiles de ce qui est pour nous le Maghreb, succèdent les immenses territoires désertiques du Sahara dont on n’a jamais atteint la fin, les penseurs grecs, dès le Ve siècle, divisent la sphère en une zone centrale, la zone torride, encadrée par deux zones tempérées ; aux extrémités se trouvent deux zones glaciales. Seules les zones tempérées sont aptes, selon eux, à accueillir des habitants : notre Ancien Monde s’inscrivant totalement dans la zone tempérée de l’hémisphère nord, il apparaît tentant de le contrebalancer par un autre monde dans la zone tempérée de l’hémisphère sud, ce qui introduit une justification supplémentaire de l’existence d’un antipode austral. Ici encore maints aspects de la théorie des zones suscitent la controverse. D’une part, les géographes ne s’entendent pas sur la limite de l’habitabilité de la terre dans l’hémisphère nord. Ainsi, pour ne fournir qu’un seul exemple, l’explorateur et astronome marseillais Pythéas (IVe s. a.C.) fixe le seuil de l’habitabilité au cercle arctique dans l’ultima Thulé, ce que récuse Strabon pour qui il n’existe plus d’habitants en Septentrion au-delà de l’Irlande. D’autre part, certains géographes ont au moins entendu parler de la végétation luxuriante dans les régions des tropiques et de l’équateur et déduisent de l’égalité des jours et des nuits à l’équateur que la chaleur y est moins destructrice qu’au Sahara. Mais ces questionnements ne remettent pas véritablement en cause la théorie ; au contraire, celle-ci sera promise à une belle survie au Moyen Âge à travers l’interprétation que Macrobe donne du rêve de Scipion. Il est vrai qu’une meilleure connaissance des régions septentrionales de l’Europe entre le IXe et le XIIIe siècle a permis de nuancer la représentation antique des pays de la zone froide et du nombre réduit de leurs habitants[4].

Les représentations antiques face aux Découvertes

Confrontons à présent ces différents grands axes de la représentation antique de la terre aux connaissances acquises grâce aux Découvertes et progressivement intégrées dans la conscience et dans l’imaginaire communs. Je parcourrai les dossiers en passant du plus simple au plus complexe.

La théorie des zones terrestres

Ce n’est pas la répartition du globe en zones terrestres qui pose problème aux Découvreurs, c’est la relation établie entre celles-ci et le nombre d’habitants qu’elles sont censées contenir. Le caractère inhabitable de la zone torride est à cet égard l’aspect de la théorie où le bât blesse le plus, car il est rapidement contredit par l’expérience. Dès le milieu du XVe siècle en effet, les navigateurs portugais, qui recherchent une route des Indes par l’Est, observent qu’au désert du Sahara succèdent les savanes, puis, à partir de la Guinée, les forêts tropicales et équatoriales ainsi qu’une végétation luxuriante, le tout alimenté par de nombreux cours d’eau et par les pluies saisonnières. Ils peuvent également vérifier que la température y est supportable et savent de même que ces régions côtières de l’Afrique occidentale sont peuplées puisqu’ils viennent s’y fournir en esclaves. Ils en tirent la conclusion qui s’impose, tel Henri le Navigateur dont le rôle déterminant dans l’exploration des côtes africaines est évoqué par Jérôme Münzer (vers 1460) : « L’Infant s’est réjoui d’apprendre par l’expérience qu’il y avait des hommes qui habitaient là, contrairement à l’opinion des cosmographes qui nient que des hommes habitent sous la zone torride »[5]. L’évocation d’un équateur inhabitable devient dès lors un lieu commun du dénigrement des Anciens chaque fois que l’on entend exalter les temps nouveaux. Pour ne citer qu’un seul exemple, en 1506, donc bien avant Francis Bacon, Duarte Pacheco Pereira pourfend les savoirs théoriques des Anciens au nom de l’expérience récente des Portugais : « On voit pourtant clairement que ce que Pomponius Mela et Sacrobosco ont dit est faux, car sous cette ligne équinoxiale, il y a bien des populations, comme nous l’avons vu et pratiqué. Et comme l’expérience est mère de toute chose, c’est par elle que nous avons su toute la vérité »[6]. Oubliant ou ignorant que la théorie a déjà été controversée sur ce point par les Anciens, les auteurs de récits de voyage et leurs admirateurs tournent volontiers en dérision cette représentation d’une zone torride qui n’existe pas à l’endroit où elle a été située. Quand ils désirent excuser une « autorité antique » d’avoir véhiculé cette erreur, par une habile contorsion intellectuelle ils attribuent son attitude à l’obligation d’utiliser un langage métaphorique. Ainsi, à en croire le Vénitien Giambattista Ramusio, auteur d’une célèbre collection de voyage, le navigateur carthaginois Hannon fut amené à décrire des phénomènes propres à la zone torride pour signifier à ses contemporains qu’il avait franchi l’équateur : « Quant à la côte, qu’ils (sc. les marins carthaginois) trouvèrent en feu, avec les ruisseaux qui étaient brûlants et s’écoulaient à grosses flammes dans la mer, le pilote disait qu’Hannon en avait parlé à bon escient, non pour le plaisir d’affabuler. Il voulait prouver à ceux qui liraient le récit de sa navigation qu’il avait véritablement atteint la ligne de l’Équinoxe, dont les Anciens, et principalement ceux qui étaient grands et célèbres par leurs écrits, croyaient dur comme fer qu’elle était cuite par les rayons du soleil et toute couverte de flammes ; c’est pourquoi il a écrit qu’il voyait la côte odorante avec des fleuves de feu. S’il avait dit la vérité, à savoir que dans les environs de l’Équinoxe le climat est bon et toutes choses verdoyantes et plaisantes, il aurait été traité de menteur et on n’aurait pas cru qu’il s’était rendu en ces lieux »[7].

La représentation du monde selon Ptolémée

Si la Geographia de Ptolémée doit, comme je l’ai rappelé, son succès à la vision cohérente du monde qu’elle offrait aux cartographes et aux navigateurs de la Renaissance[8], elle n’en comportait pas moins des erreurs et des lacunes. D’abord, l’ensemble Europe-Asie-Afrique qu’elle nous donne à voir occupe d’Ouest en Est un espace de 180° de longitude, ce qui en surestime notablement la largeur. En revanche, l’espace qui sépare sa limite septentrionale de sa limite méridionale se situe seulement entre 63° de latitude N et 16,25° de latitude S, la géographe ne fournissant ainsi ni conjecture ni légende sur les régions de l’Extrême-Nord de l’Eurasie et sur l’Afrique australe, à l’exception du pont continental qui relie l’Afrique et l’Asie. Ensuite, la représentation ptoléméenne de la terre est inévitablement fille de son temps : elle reflète les connaissances acquises grâce à l’expédition d’Alexandre et à l’extension de l’empire de Rome. C’est pourquoi elle fait état de façon assez valable des contrées contrôlées par les Romains - Espagne, Gaule, une partie de la Germanie, Géorgie, Arménie - et de contrées sur lesquelles circulent des informations fournies par des intermédiaires politiques et commerciaux, jugés particulièrement fiables : je songe notamment aux Canaries, à la Chersonèse d’Or (Indochine) et à la Sérique (Chine ?). Comme on pouvait s’y attendre, les zones d’ombre que comportait néanmoins la carte ptoléméenne du monde ont été mises en évidence par les Découvertes. Mais les qualités « pédagogiques » de la Geographia sont telles que celle-ci ne fut pas déconsidérée durant des décennies. Au contraire, elle fonctionne durablement comme une première sorte d’atlas qu’on s’efforce de tenir à jour. D’une part, les géographes veillent à corriger les cartes existantes, en reconfigurant notamment, sur la base des rapports portugais, les côtes de l’Afrique et en supprimant le pont continental qui faisait de l’océan Indien une mer fermée.

Fig.7. Modifications dans la représentation ptoléméenne de l’Afrique (1482)

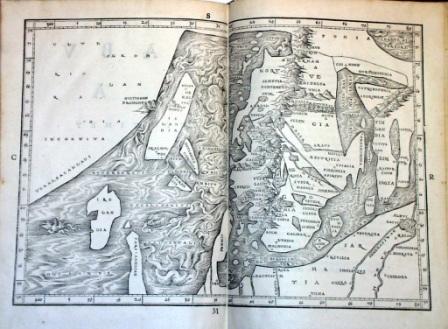

D’autre part, ils intègrent des nouvelles cartes représentant les régions extra Ptolemaeum et bien entendu l’Amérique. À titre de jalons dans l’histoire de la Geographia, mentionnons ainsi l’insertion d’une carte du Septentrion européen dessinée par le Danois Claudius Clavus pour l’exemplaire du cardinal Fillastre en 1427, laquelle eut une abondante postérité, et l’inscription de l’Amérique sur la mappemonde de l’édition de Ruysch en 1508 ; de même, l’édition de 1513 est un bon témoin de l’adaptation du recueil d’origine aux réalités contemporaines, car elle s’est enrichie de 20 cartes modernes (par rapport au total initial de 27), dont 5 consacrées aux nouvelles terres connues de l’Asie et de l’Afrique.

Fig.8. Carte du Nord de l'Europe inspirée par Claudius Clavus [agrandir]

C’est l’édition de Mercator, sortie de presse en 1578, qui marque un tournant décisif dans la destinée du traité. En publiant le texte et les cartes de Ptolémée dans leur état originel, tels qu’ils figuraient dans les manuscrits byzantins, l’éminent cartographe exprime la distance qui sépare les atlas modernes, les siens comme ceux d’Ortelius, d’un traité devenu obsolète, qui appartient désormais à l’histoire de la géographie. Mais l’ombre de Ptolémée ne continue pas moins à planer sur les géographes. L’auteur de la Geographia est régulièrement invoqué, notamment par Mercator lui-même, en tant que guide dans le choix d’un itinéraire mental qui invite le lecteur à parcourir le monde et ses régions selon un certain ordre. De même, les toponymes dont Ptolémée a fourni les listes et les coordonnées sont tellement ancrés dans le bagage culturel commun qu’il devient nécessaire de les mettre en regard avec leurs noms modernes. Un des titres de gloire d’Abraham Ortelius est précisément d’avoir publié plusieurs dictionnaires de toponymes : la Synonymia geographica en 1578, le Nomenclator Ptolemaicus en 1579 et le Thesaurus geographicus en 1587 (et 1596).

La représentation de l’œcoumène insulaire et la question des antipodes

Le dernier dossier, celui de la représentation de l’œcoumène insulaire, auquel j’associerai la question des antipodes, est encore plus complexe, car la querelle des Anciens et des Modernes s’y est jouée de manière assez subtile.

Si on se tient en effet uniquement à la représentation d’un Ancien Monde entouré de mers et d’océans, les Découvertes donnent raison à Ératosthène contre Ptolémée : les Portugais ont réalisé la circumnavigation de l’Afrique ; quant aux recherches d’un passage nord-est et d’un passage nord-ouest en direction de la Chine à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, bien que n’aboutissant pas à l’époque de la Renaissance, elles ne font pas davantage émerger une masse continentale qui en exclurait la possibilité.

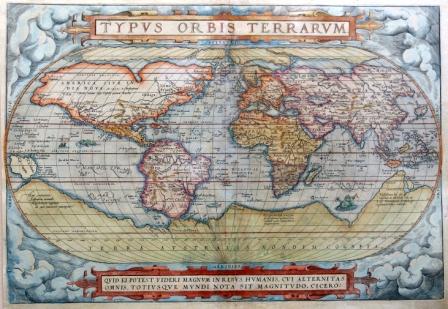

En revanche, ces mêmes Découvertes révèlent une erreur majeure des partisans d’Ératosthène : l’océan n’occupe pas la majeure partie du globe ; au contraire, l’émergence de l’Amérique et de nombreuses îles habitées provoque une augmentation significative de la quantité de terres sur la surface du globe. Le volume des masses terrestres et des eaux s’équilibre désormais ; c’est pourquoi on parlera plus volontiers de « globe terraqué ». La conscience de ce changement de perspective se manifeste très vite chez les lettrés : elle est déjà exprimée par Amerigo Vespucci dans le récit de son premier voyage : « Alors que les Anciens affirmaient que la mer était vide et sans hommes, les navigateurs ont découvert beaucoup de terres fermes ainsi que des îles en nombre presque infini, pour la plupart habitées, dont n’ont jamais fait mention nos ancêtres »[9]. Elle s’exprime de façon plus éclatante encore dans deux cartes antithétiques qu’Ortelius dessine à vingt ans d’intervalle : la première, Typus orbis terrarum, ouvre l’editio princeps du Theatrum orbis terrarum en 1570 et « présente la terre connue dans son entier, du moins dans ses grandes lignes, tandis que l’époque des grandes découvertes prend fin » ; la seconde, Aevi veteris typus geographicus (editio princeps dans l’Additamentum IV en 1590), construit, à partir d’un « fond de carte identique », une carte du monde dans laquelle sont dessinées uniquement les contrées connues des Anciens et sont signifiées de la sorte l’étendue et les limites de l’orbis terrarum ; par contraste, dans la carte-synthèse de 1570, la mappemonde a enfin été remplie et ses bords atteints par le monde connu[10]. Ce message adressé par les cartes d’Ortelius figure également dans de nombreux textes. Pour ne mentionner qu’un seul exemple, Loys le Roy, professeur de grec au Collège du Roy, ne craint pas, dans son traité De la vicissitude ou variété des choses en l’univers (1575), d’opposer explicitement la représentation majoritaire d’un Ancien Monde entouré par l’Océan infini au globe terraqué devenu presque totalement connu et accessible à son époque. La conclusion s’impose à ses yeux : « Nous pouvons véritablement affirmer que le monde est aujourd’hui entièrement manifesté ; tous les mortels peuvent maintenant s’entrecommuniquer leurs commodités et subvenir à leur indigence mutuelle, comme habitant en une même cité et république mondiale »[11].

Fig.9. Représentation moderne du monde selon Ortelius [agrandir]

Fig.10. Représentation antique du monde selon Ortelius [agrandir]

La carte Aevi veteris typus geographicus d’Ortelius, par la force de frappe de l’image mais aussi par l’absence de nuances propre à ce type de média, ne rend toutefois pas justice aux Anciens et dissimule une continuité par rapport à eux, continuité que bien d’autres lettrés ne craignent pas de mettre en avant. Tout d’abord, on crédite les Anciens d’un esprit d’aventure et d’une curiosité qui poussent certains d’entre eux à tenter de franchir les barrières dressées contre l’extension de leurs connaissances. Dans cette perspective, de nombreux humanistes et géographes, dont Ortelius lui-même en d’autres endroits de son œuvre, soulignent les acquis engrangés par l’expédition d’Alexandre et vantent les mérites d’explorateurs anciens, considérés comme des précurseurs éminents des Vasco de Gama et autres Christophe Colomb : Loys Le Roy reconnaît ainsi qu’Hannon a déjà réalisé en son temps une circumnavigation de l’Afrique. De même, on admire chez les Anciens une certaine prescience de ce qui s’est réalisé aux XVe et XVIe siècles. Cette prescience peut être une intuition poétique, comme celle qu’on attribue à Sénèque lorsqu’il conclut un chant du chœur de sa tragédie Médée : « Plus tard viendront, avec les années, des temps où l’Océan dénouera les liens qui enferment les choses, où une terre immense s’ouvrira, où Téthys (v.l. Tiphys) révélera des nouveaux mondes et où Thulé ne sera plus la dernière des terres »[12] ; vers célèbres dont la propagande en faveur de Christophe Colomb s’emparera avec empressement en privilégiant comme il se doit la variante Tiphys, qui permet de comparer le Découvreur au pilote des Argonautes. Cette prescience peut être plutôt un raisonnement scientifique, le résultat d’une doctrine ; c’est en vertu de principes théoriques et de spéculations philosophiques que l’existence d’antipodes a été posée. Or les Découvertes ne sont pas inscrites en faux contre ce type d’affirmation, ainsi que l’admet volontiers Francis Bacon ; elles en ont au contraire prouvé le bien-fondé par l’expérience, démarche irréfutable au regard de la science mais démarche demeurée inaccessible aux Anciens, faute de moyens techniques et d’audace pour braver des interdits. C’est pourquoi l’Amérique est régulièrement assimilée au grand continent d’en face des mythes élaborés par Platon et Plutarque. C’est pourquoi également Loys le Roy s’estime autorisé à dire que les Castillans et les Portugais ont atteint les contrées conçues par Cratès de Mallos pour combler le vide océanique[13].

Il n’en reste pas moins que Francis Bacon, à l’instar de bon nombre de ses contemporains, ne se débarrasse pas aisément de spéculations non encore vérifiées par les faits, comme le montre le cas du continent austral, censé recouvrir, outre l’actuelle Australie, une vaste contrée située plus en avant dans l’Extrême-Sud. L’émergence de ce continent a de toute évidence un ancrage antique. Il est l’émanation de l’antipode théorique situé dans la zone tempérée de l’hémisphère méridional, au-delà de la zone torride qui n’existe pas, et au-delà de l’océan. Il peut également être mis en relation avec le pont continental de Ptolémée, transformé depuis la circumnavigation portugaise de l’Afrique, en une masse de terre détachée de l’Afrique et de l’Asie. La découverte par Magellan du détroit qui porte son nom, repose avec acuité le problème jusque-là théorique en révélant l’existence d’une terre de l’autre côté de l’Amérique, la Terre de Feu, laquelle pourrait bien être le promontoire d’une terra Australis. L’existence de cette dernière semble confirmée par une mystérieuse navigation côtière effectuée le long de la côte sud-est de l’Australie par l’explorateur portugais Cristovão de Mendonça en 1522-1524, par la découverte de la Nouvelle-Guinée en 1526 et de la Nouvelle-Zélande aperçue par Abel Tasman au XVIIe siècle, enfin par l’émergence d’autres îles nouvellement connues, dont je ne dresserai pas le catalogue ; toutes sont considérées comme des parties d’une même masse de terre. Il n’est dès lors pas surprenant que le continent austral soit représenté dans son immensité sur de nombreuses cartes, dont celles d’Ortelius et de Mercator, et se voit prêter une nature idyllique et exubérante par Guillaume Le Testu dans son atlas de 1555. Un érudit protestant, Henri Lancelot Voisin de la Popelinière, dans son docte ouvrage Les trois mondes (Paris, 1582) consacré à l’histoire des découvertes, va même jusqu’à inviter le roi de France à conquérir le continent austral et à en faire un univers de concorde et de paix, le Nouveau Monde ayant échappé aux entreprises coloniales françaises. Il faudra attendre les navigations de James Cook à la fin du XVIIIe siècle pour que l’Australie soit considérée pour ce qu’elle est, à savoir la plus grande île océanienne, et pour que l’immense continent de l’hémisphère sud soit ramené à sa véritable latitude, soit sur le pôle antarctique et dans ses environs. Le mythe du continent austral prouve dès lors, n’en déplaise à Bacon, que l’horreur des trous blancs de la carte continue à l’emporter sur le souci de coller à la vérité de l’expérience.

Conclusion

Des diverses conclusions susceptibles d’être tirées de cette trop brève analyse d’une première Querelle des Anciens et des Modernes, je voudrais en épingler trois. En premier lieu, - le constat est assurément banal et vaut pour n’importe quelle avancée du savoir -, en matière géographique comme en d’autres domaines de la science, le progrès des connaissances n’est pas linéaire et continu. D’abord, il s’écoule un certain laps de temps entre les moments où se réalise une découverte et où celle-ci est intégrée dans la conscience et l’imaginaire communs : songeons à l’exemple célèbre de Christophe Colomb, demeurant convaincu qu’il était parvenu en Inde et en Chine. Par ailleurs, la découverte se diffuse avec une vitesse inégale dans les différents cercles cultivés : ainsi, les lettrés français et britanniques ont été longtemps moins attentifs aux enjeux des explorations et expéditions de conquêtes des Portugais et des Espagnols, parce que leurs États se sont lancés plus tardivement dans l’aventure coloniale. Enfin, elle suscite des freins là où elle dérange habitudes et/ou idéologies : pour ne rappeler qu’un seul exemple, il a fallu attendre un siècle pour que la Geographia de Ptolémée soit considérée pour ce qu’elle est : un ensemble de définitions cohérentes et une représentation de la terre et de ses régions telles qu’elles étaient connues au IIe s.p.C.

En deuxième lieu, la culture antique, renouvelée par le contact direct aux sources et par l’extension de celles-ci, imprègne tellement la République des Lettres que même ceux qui la déconsidèrent n’arrivent pas à s’en détacher : de là ce besoin de reconnaître des précurseurs chez les voyageurs et chez les géographes antiques ; de là cette reconnaissance de la capacité des Anciens à émettre des théories ingénieuses, dont l’expérience prouvera par la suite le bien-fondé, et par conséquent l’utilisation durable de certains systèmes antiques de la représentation de la terre pour intégrer la nouveauté (je pense en particulier à celui qui a été élaboré par Cratès de Mallos et diffusé par Macrobe) ; de là enfin ce recours aux conjectures et récits légendaires antiques pour combler les vides du savoir, comme si on leur reconnaissait une valeur d’anticipation. La raison de cette permanence de l’héritage antique, subie ou voulue, a été formulée avec beaucoup de finesse par Peter Burke, que je m’en voudrais de ne pas citer ici : « Il est impossible aux individus et aux groupes humains de rompre totalement avec la culture où ils ont grandi. Le grand paradoxe de toute réforme culturelle, c’est que les réformateurs sont issus de la culture qu’ils veulent changer »[14].

En troisième lieu, l’éviction de la géographie antique en tant que science ne signifie pas sa mort. Déjà les Anciens s’étaient servis des savants travaux des géographes pour faire de la littérature. Les poètes et les auteurs de fiction de la Renaissance leur ont emboîté le pas ; d’abord parce qu’ils entendaient rivaliser avec leurs maîtres sur leur propre terrain ; ensuite, parce que la représentation antique de la terre, avec son océan qui enveloppe tout, avec ses antipodes et ses terres ultimes, ouvrait au rêve ce qu’elle refusait désormais à la science ; mais nous ne parcourrons pas ce nouvel itinéraire intellectuel pour respecter le temps imparti à cette leçon.

Notes

[1] Cité par Jean-Marc Besse, Les grandeurs de la terre. Aspects du savoir géographique à la Renaissance, Paris, ENS Editions, 2003 (Sociétés, Espaces, Temps), p.73-75.

[2] François de Medeiros, L’Occident et l’Afrique (XIIIe-XVe siècle). Images et représentations, Paris, Karthala, 1985, p.268.

[3] Sur cette conception aristotélicienne, voir l’excellent résumé qu’en fournit J.-M. BESSE, p.90 (op.cit.n.1).

[4] Cf. sur ce progrès de la connaissance du Septentrion Patrick Gautier Dalché, « Comment penser l’Océan ? Modes de connaissance des fines orbis terrarum du Nord-Ouest (de l’Antiquité au XIIIe siècle) », dans L’Europe et l’Océan au Moyen Âge. Contribution à l’Histoire de la Navigation, éd. Michel Balard Nantes, 1988, p.217-233 (224-228).

[5] Itinerarium, cité par J.-M. BESSE, p.68 (op.cit. n.1).

[6] Esmeraldo de Situ orbis, Ms., 1506, cité par J.-M. BESSE, p.70 (op.cit.n.1).

[7] Cf. Giambattista Ramusio, Primo volume delle navigationi et viaggi nel qual si contiene la descrittione dell’Africa, Venise, Giunti, 1550, f.124r: commentaire du §15 du texte grec du Périple.

[8] Cf. sur ce point Jean-Marc Besse, Les grandeurs de la terre (op.cit. n.***), p.111.

[9] Cité par Jean-Marc Besse, « La géographie de la Renaissance et la représentation de l’Universalité », hal.archives.ouvertes.fr/docs/00/11/32/78/PDF, p.2. Même si la réalité du premier voyage et l’authenticité du livre Quatuor nauigationes sont contestées, il n’empêche que ce dernier a été publié en 1505, reflétant de la sorte l’opinion du public auquel cet ouvrage était destiné.

[10] Cf. sur ces deux cartes qui se répondent Jean-Marc Besse, Les grandeurs de la terre, p.24-28.

[11] Loys Le Roy, De la vicissitude ou variété des choses en l’univers, Paris, Pierre l’Huillier, 1575 (éd. Philippe Desans, Paris, Arthème Fayard, 1988), livre XI, Comparaison des navigations et decouvremens de pays, peregrinations et voyages par terre, p.418 (version modernisée).

[12] Sénèque, Médée, 374-379 (en partie trad. de P.-A. Deproost) : « Venient annis/ saecula seris quibus Oceanus/ uincula rerum laxet et ingens/ pateat tellus Tethysque nouos/ detegat orbes nec sit terris /ultima Thule ».

[13] Cf. Loys Le Roy, De la vicissitude, p.418.

[14] Peter Burke, La Renaissance européenne. Traduit de l’anglais par Paul Chemla, Paris, Seuil, 2000 (éd. originale en anglais, 1994) (également dans Points Histoire/Seuil), p.29.

FEC - Folia Electronica Classica (Louvain-la-Neuve) - Numéro 18 - juillet-décembre 2009

<folia_electronica@fltr.ucl.ac.be>