FEC - Folia Electronica Classica

(Louvain-la-Neuve) - Numéro 14 - juillet-décembre 2007

Antoine Meillet,

l’Europe et les études classiques

par

Jean Loicq

Professeur honoraire de

l’Université de Liège

Adresse : avenue Nandrin, 24 -- B

4130 Esneux

<loicq-berger@skynet.be>

[Article déposé sur

la Toile le 14 juillet 2007]

Le texte

qu'on va lire est une adaptation de l'article paru sous le titre

Meillet et l'Europe dans le Mémorial publié par les

Studia Indo-Europæa

de Bucarest (t. 3, 2006). Ce dernier comporte en outre d'importants

compléments à la bibliographie de ce grand linguiste parue en 1937 dans le Bulletin de la Société de

linguistique de Paris (BSL) et, pour répondre à un vœu souvent exprimé, un

aperçu de son œuvre critique, où se trouvent semées beaucoup d'idées. La seconde

partie du Mémorial recense

plusieurs centaines d'études et de témoignages sur l'homme et la doctrine : cette dernière reste, en effet, au centre de réflexions historiques ou

méthodologiques, ainsi qu'en témoigne encore le recueil

Meillet aujourd'hui, paru à l'automne 2006 (Louvain, Peeters, 312 p.).

Rappelons

ici qu'Antoine Meillet (1866-1936), reçu premier à

l'agrégation de grammaire de 1889, suppléait aussitôt à l'École des hautes études de la

Sorbonne son maître Ferdinand de Saussure (1857-1913), retrouvant à la rentrée, de l'autre

côté de la table, ses compagnons d'études de la veille. Il devait succéder

à Saussure deux ans plus tard et, en 1906 – centenaire célébré par le

Mémorial –,

il obtenait la chaire du Collège de France occupée jusque-là par Michel Bréal (1832-1915), le créateur de

la sémantique. Il devenait ainsi le secrétaire en titre de la Société de

linguistique à laquelle il allait, comme à son double enseignement, assurer un

rayonnement mondial. En 1924, il entrait à l'Institut

qui, en 1936, lui décernait, toutes académies réunies, sa plus haute récompense : le prix Osiris.

Le rayonnement d'un maître se mesure aussi au nombre et à la notoriété des

élèves qu'il a formés, voire orientés dans leur carrière. De

l'helléniste belge Boisacq, l'un de ses premiers auditeurs, jusqu'au

promoteur de la linguistique fonctionnelle, André Martinet, récemment disparu,

en passant par Vendryes, son disciple le plus fidèle par l'esprit, Marouzeau, Marcel Cohen,

Kuryłowicz, Benveniste (qui ont tous deux

renouvelé notre vision de l'indo-européen), Chantraine, Lejeune et tant d'autres, c'est un chapitre

entier de la linguistique et de l'orientalisme en Europe qui porte sa marque.

La célébrité

de Meillet tient avant tout à ses travaux de synthèse : les uns consacrés à

l'indo-européen en général, les autres aux grandes langues de la famille, de

l'iranien au germanique, mettant en relief leurs développements spécifiques et

les traits qui fondent leur individualité. C'était là, à proprement parler, le but

qu'il assignait à sa discipline, de préférence aux reconstructions théoriques où

se complaisait la vergleichende Sprachwissenschaft du XIXe siècle : de

l'avis général, son œuvre n'en a que mieux résisté à l'épreuve du temps. En

mettant en avant le rôle de la société – et donc de l'histoire – dans le

développement du langage, il élevait la linguistique au rang d'un véritable

humanisme et posait les premiers fondements de l'actuelle sociolinguistique.

Mais en même temps, l'attention qu'il a portée aux systèmes des langues qu'il

étudiait faisait de ce disciple

de Saussure l'un des précurseurs de la linguistique structurale, attentif même,

vers la fin de sa vie, aux travaux de N. Troubetzkoy, R. Jakobson et A. Martinet. On va voir d'ailleurs que son infatigable curiosité n'allait pas

qu'au passé des langues. Mais on verra aussi que dans l'Europe des nationalités née de la Grande

Guerre, il faisait une place centrale à la culture gréco-latine, dans laquelle il

voyait un indispensable facteur d'union.

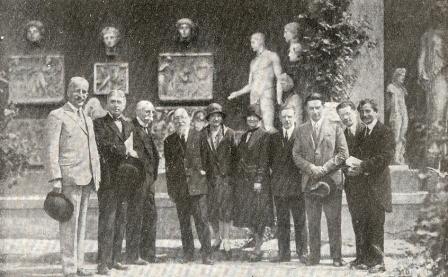

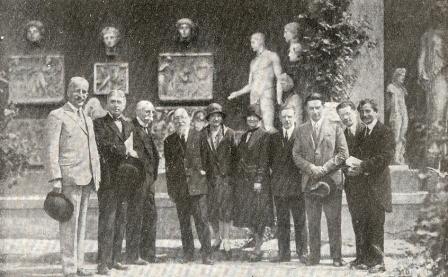

Un groupe de savants

français et étrangers au Musée

archéologique de Florence (1928).

De gauche à droite : Max Niedermann,

Alfred Ernout, Emile Mâle, A. Meillet, Mme Meillet, Mme ?, Carlo Battisti,

Giacomo Devoto, Émile Benveniste, Albert Grenier (d’après Atti I

Congresso di studi etruschi)

Un

savant hors de la tour d'ivoire

Sans avoir été ce que, après 1945, on a appelé un intellectuel engagé, Meillet,

comme nombre de professeurs de sa génération, n'a pas cru devoir tourner le dos

aux événements dont il a été le témoin. Conscient de l'incapacité où il était

d'agir directement sur eux, il estimait qu'il appartient au savant d'éclairer

les hommes dont c'est la tâche. Et ce n'est pas sans surprise qu'un chercheur

d'aujourd'hui découvre de quel crédit ont pu jouir auprès des autorités et du

public, durant la grande crise de 1914-1918, quelques universitaires à qui leurs titres scientifiques apparaissaient conférer

des compétences de tous ordres.

Or, parmi les travaux

de Meillet omis dans la bibliographie citée plus

haut, il est nombre de publications de circonstance qui témoignent de son effort de coopération à la lutte

engagée par la France et ses alliés en guerre et, une fois celle-ci achevée, de

ses démarches pour faire aboutir certaines causes qui lui étaient chères. Il n'est pas, en effet, jusqu'au

traité de Versailles qu'il n'ait indirectement contribué à préparer, on va le voir, en sa qualité de linguiste attentif aux problèmes des nationalités.

C'était pour lui, qui occupait une chaire en vue, une manière d'étendre son enseignement jusqu'aux sphères mêmes du pouvoir.

Comment ce savant

a-t-il été conduit à une certaine forme d’action publique, lui dont

l’enseignement et les travaux de recherche auraient pu absorber les forces de

plusieurs travailleurs, qui, contrairement à plus d'un de ses collègues, entendait se tenir à

l’écart de tout mouvement politique, qui se déclarait même souvent déçu

par les faiblesses de la IIIe République ? La réponse à cette

question doit faire intervenir plusieurs facteurs.

L’homme, d’abord. On

se souvient de lui comme d’un « moine laïc », dans sa campagne du Berry surtout, où il

se retirait l’été pour composer ses livres, ne sortant de chez lui que pour de

brèves promenades conduites d'un pas rapide, un journal sous les yeux ; mais son

ouverture d’esprit, soulignait-on aussi, dépassait de beaucoup les

frontières de l’Hexagone, avec toutefois une conscience aiguë de la

mission humaniste de la France. Assidu à nombre de sociétés scientifiques, qu’il fréquentait

activement dans le but d'enrichir sa discipline, il a été, avec le temps, de

plus en plus présent dans les commissions ou les comités où ses rapports et ses

avis étaient sollicités, à Paris et à l’étranger. On réalise alorscombien ce

chef de l’école linguistique française a conçu son rôle avec abnégation et

générosité, à la manière plutôt d’un apôtre laïque.

D’ailleurs, il ne

faudrait pas réduire le portrait intellectuel de Meillet à celui d’un

grammairien à l’affût des archaïsmes du sanscrit védique, du grec d’Homère ou

des parties versifiées de l’Avesta. Un spirituel collaborateur des

Nouvelles littéraires qui l’avait interviewé en 1924, Frédéric Lefèvre,

notait ceci : « Un savant de cette sorte n’est pas ce qu’un vain peuple pense :

un monsieur tout habité d’étranges manies et de tics, protégeant, d’une antique

calotte de velours, un chef dénudé, et vivant au milieu de la poussière

d’innombrables in-folio. M. Meillet est un homme gai, alerte, l’esprit vif et

l’intelligence toujours en éveil. Il se repose de la rédaction d’un article de

philologie arménienne en lisant la N.R.F., la Revue Musicale, les

Nouvelles littéraires ou L’Europe nouvelle. Rien de ce qui est

moderne ne lui est étranger » (repr. dans F. L., Une heure avec...,

3e série, Paris, 1925, p. 31-32).

Il faut aussi rappeler

que Meillet a été, dès sa prime jeunesse, un voyageur et un marcheur d’une

endurance surprenante ; lui-même racontait comment, un été, son arrivée en Corse

avait coïncidé avec une grève des chemins de fer départementaux, le contraignant

à accomplir à pied l'itinéraire prévu. Mais très vite sa curiosité d’humaniste et d’homme

de science l’avait conduit à l’étranger, en Italie surtout où, me disait Mme

Meillet, l’amateur d’art qu’il était − et très myope de surcroît − se faisait

apporter une échelle pour examiner les fresques des vieilles églises d’Ombrie ou

de Toscane. Son intérêt pour la langue et la civilisation arméniennes lui avait

fait obtenir, à l’âge de vingt-cinq ans, une première mission à Vienne, au

couvent des PP. Mekhitharistes, et en Arménie même, au cœur de la congrégation,

à Etchmiadzin près d’Erevan ; les moines, un peu effarouchés par la hâte fébrile

que manifestait leur jeune hôte à se faire communiquer des manuscrits − ces moines qui avaient l’éternité devant

eux l’appelaient « Monsieur Vite-Vite » (Vaghvaghaki).

Une

deuxième mission arménienne

(1903) lui avait fait traverser de part en part la Russie, de Saint-Pétersbourg

à Bakou. Spécialiste du vieux-slave, il avait une certaine pratique des langues

modernes et était, depuis ses années d'étudiant, lié d'une étroite amitié avec

Paul Boyer (1864-1949), futur administrateur et réformateur de l'École des

langues orientales. Ce dernier tenait de longs séjours à Moscou et de ses

passages à Jasnaja Poljana, auprès de Tolstoï, une connaissance intime de la vie

russe et, bien qu'ennemi du tsarisme, suivait avec inquiétude l'évolution

politique du pays. Meillet n'ignorait rien de l'activité de son aîné, en qui il

voyait associer recherche savante et observation de l'actualité étrangère.

Ce goût des voyages,

cette tournure d'esprit internationaliste que j'ai plus tard retrouvée chez Mme

Meillet mais qui était si rare en France à cette époque, allaient trouver à s'exercer après la guerre surtout, alors que sa notoriété eut désormais

franchi les frontières.

Une linguistique ouverte sur

l'histoire et la sociologie

Au-delà de ces

contingences d’ordre personnel, c’est la conception même que Meillet s’était

faite de la linguistique qui l’a conduit à la sociologie et de là, à l’histoire.

De Bréal il avait appris à ne jamais séparer la langue et les hommes qui

l’emploient. Le maître s’était assez tôt détourné de la technique de la

grammaire comparée pour mettre en lumière, dans les grandes langues de

civilisation, l’action de l’homme, de sa culture et de son histoire. De son

côté,

Saussure pressentait que toute langue, prise à un moment donné de son

développement, constitue un système particulier, une architecture − ce sont les

prémisses de la linguistique structurale − et l’essentiel de l’œuvre de Meillet,

on l'a vu, a consisté à faire ressortir comment, à partir du commun modèle

préhistorique, quelques grandes langues indo-européennes ont acquis, en évoluant

séparément, l’aspect qu’elles présentent à l’époque des premiers textes.

Comment

cette architecture vient-elle à se modifier avec le temps ? est-ce la structure

même de la langue qui porte en soi les lignes directrices de son évolution ?

ou sont-ce, au contraire, les éléments qui, se modifiant sous l'action

d'influences externes, entraînent à la longue un changement de structure ? vieux

et vif débat, nullement clos, auquel ont pris part depuis des linguistes en

partie formés à son école, comme J. Kuryłowicz ou A. Martinet. Il est sûr que, sans

nécessairement se sentir « tiraillé »,

ainsi qu'on l'a dit, entre histoire et structure , Meillet a

cherché un équilibre entre les deux points de vue ; mais, historien plus que

théoricien (ainsi s'est-il défini un jour), il était personnellement tourné

davantage vers la diachronie, et vers ce qui, dans la diachronie, lui paraissait

relever de l'évolution des sociétés et des mentalités.

Il concevait, d'après des

survivances védiques ou homériques, un indo-européen tout dominé par des

conceptions de

« demi-civilisés » (émule de Durkheim et de Lévy-Bruhl, il évitait

le terme de

« primitifs »), et évoluant avec les progrès de la civilisation vers

des langues comme le grec classique,

qui éliminait les catégories concrètes comme le duel ou le locatif et où

prévalaient les

valeurs rationnelles et laïques de mots autrefois chargés de religiosité. Dans

cette perspective, il opposait volontiers le

grec au latin (ou au sanscrit) : en regard du neutre húdōr, témoin

d'une conception purement matérielle de l'« eau », seul conservé par le grec, aqua exprime une

notion conçue comme féminine de l'eau vive, voire curative (cf. Aquae et les

Âpas védiques), tandis qu'avec le même radical dont est fait húdōr

le latin créait un mot unda

également

« animé », auquel son infixe -n- confère une

valeur quasi-verbale, donc active

– celle-là même

qui survivait en sanscrit dans le verbe véd. unátti

« il se

meut dans l'eau » (pl. undánti). Il voyait dans le couple ignis

:

pũr une opposition parallèle,

attribuant à des développements inégaux des mentalités le maintien du nom

« animé » dans des langues archaïques comme le lituanien (ugnis)

et le slave (russe ogón'), et

même sous forme divinisée dans

l'Inde (Agni).

Passant de faits de détail

aux caractères généraux de la langue, il voyait dans la partie la plus largement

conservée de l'indo-européen l'idiome d'une aristocratie conquérante et

organisatrice, mais sans unité politique, chaque petit groupe ayant son

autonomie. Le grec ancien lui paraissait tenir de là sa physionomie propre, qu'il opposait aux traits populaires du latin, langue archaïque certes, mais de

propriétaires paysans. Sur un autre plan, il comparait aussi le grec au turc, à la structure si régulière, où

chaque catégorie grammaticale a une caractéristique unique, toujours la même

dans tous les cas, en contraste total avec la morphologie compliquée du grec ; il

notait encore la différence entre ce dernier et le sanscrit classique, dont les formes verbales, qui

seules définissent exactement l'action, sont comme étouffées par l'envahissement

de la composition nominale, alors que le verbe grec se déploie en catégories

bien arrêtées, chaque racine ayant pour ainsi dire son propre système. Ainsi

conclut-il une communication sur les Caractères généraux de la langue grecque,

que les hellénistes peuvent encore méditer : « la langue grecque offre deux

caractères qui se manifestent également dans la politique, dans l'art et dans la

littérature : une individualité accusée de chaque élément, et des lignes

nettement dessinées, des catégories exactement définies, mais qui ne s'emboîtent

pas les unes dans les autres » (C. r. de l'Acad. des inscr., 1928, p.

10-13).

Sans doute la doctrine se bornait-elle à un nombre

limité de constats de ce genre, et son principe même a-t-il fait l'objet de

discussions. On entre là, il est vrai, dans un domaine délicat, où il

apparaît bien malaisé d'établir des rapports de nécessité. D'ailleurs, disciple

de Saussure, Meillet était aussi l'héritier de Bréal, et se défiait des

constructions théoriques abstraites.

Il reste que ses

travaux ont tôt attiré l'attention d'historiens d'orientation sociologique. Lucien Febvre consacrait

à l'Aperçu d’une histoire de la langue grecque, dès sa parution, un article enthousiaste, souvent réimprimé

depuis (Combats pour l'histoire, p.

158-168) ; trente ans plus tard, il s'assurait sa collaboration à la section des

sciences humaines dans l'Encyclopédie française d'Anatole de Monzie.

Si l'on pouvait prévoir que Camille Jullian, le fougueux historien de la Gaule,

s'appuierait sur les travaux

de Meillet dans sa vision de la préhistoire européenne, on n'est pas peu

surpris, en revanche, d'apprendre qu'un autre

maître de la « nouvelle histoire », Marc Bloch, s'est inspiré de vues

convergentes de Meillet et de notre Henri Pirenne

dans ses recherches d'histoire rurale (Combats..., p. 395).

La

linguistique de Meillet n'est en effet pas seulement historique

– tout en préparant

la voie à la linguistique synchronique naissante

–

, elle est aussi, par

un trait qui lui appartient en propre, sociologique : « Les caractères d'extériorité à l'individu et de

coercition par lesquels

Durkheim définit le fait social apparaissent donc dans le fonctionnement du langage avec la

dernière évidence », écrivait-il dès 1905-1906 (repr. dans

Linguistique historique et linguistique générale, I, p. 230). Dès

auparavant, le neveu de

Durkheim, Marcel Mauss, qui devait diriger plus tard le groupe des ethnologues

français,

s'était mis à l'école de Meillet et devait écrire à sa mort des pages

qui débordent de reconnaissance (L'Année sociologique, 1938). On verra de

même plus tard son

propre disciple Claude Lévi-Strauss s'inspirer de Jakobson :

l'anthropologie structurale sortie de ces rencontres a ainsi des racines

lointaines dans la linguistique sociologique de Meillet, comme le reconnaît

Lévi-Strauss lui-même (cf. p. ex. Anthropologie structurale, I [1958 ;

réimpr. 1971], p. 266).

Si donc en dernière

analyse l’histoire, pour Meillet, se révèle la seule variable susceptible de

rendre compte de l’évolution des langues parmi les divers paramètres dont

relève le langage (anatomiques, psychiques, etc.)

– variabilité dans le temps

–, ce sont les

conditions sociales où la langue est placée à une époque déterminée qui expliquent sa variabilité dans

l'espace (les dialectes) ou dans la hiérarchie sociale (les niveaux de langue). C’est en historien en même temps

qu’en linguiste-sociologue (nous dirions aujourd'hui : en sociolinguiste)

que Meillet, avec la maturité, observe désormais l’évolution politique et

sociale de l’Europe depuis l’Antiquité jusqu’aux soubresauts annonçant la

Première Guerre

mondiale et les révolutions qui en ont marqué le terme.

L'Europe en

crise

La guerre de 1914 a

été en effet pour cet intellectuel libéral et progressiste, qui avait entretenu des

relations cordiales avec nombre de collègues allemands et autrichiens, qui

venait de composer en allemand un manuel d’arménien classique, un déchirement

cruel. Elle trouvera en lui un observateur passionné, inquiet, certes − fin

décembre déjà, un ami qui enseignait la littérature russe en Sorbonne note que

Meillet déplorait le peu de combativité des troupes russes, − mais un

observateur qui nourrissait aussi l’espoir de voir une Europe nouvelle, plus

démocratique, s’élever sur les décombres des derniers empires absolutistes.

Aussi voit-on le linguiste, par une collaboration assidue

à des revues destinées à un public éclairé mais large, comme la très

internationale Scientia, préoccupé des rapports entre langue et nationalité,

de la situation linguistique des empires de Russie (spécialement

dans les Pays baltes), d'Autriche, de l'Asie ottomane.

Ces travaux d'approche

préparent l'essai sur Les langues dans l'Europe nouvelle, paru

quelques semaines avant la fin du conflit mais composé alors que l'issue en était

encore incertaine, et qui proposait pour une Europe nécessairement différente une politique

linguistique courageuse, hardie, mal accueillie dans certains pays. On y

reviendra plus loin.

En attendant, les

événements se succèdent, avec leur cortège de malheurs, et la douleur de voir

basculer dans le camp ennemi, après des atermoiements, des pays comme la Grèce

ou la Bulgarie.

Présidant en 1917 l’Association des études grecques, Meillet ne craint pas de

dénoncer la politique de neutralité bienveillante à l’égard de l’Allemagne

pratiquée par le gouvernement de Constantin Ier, beau-frère de Guillaume

II ; et il prend soin de saluer dans une note de correction la venue au pouvoir d'E. Venizelos

et l’entrée de la Grèce dans le camp des Alliés (Rev. des études grecques,

30 [1917], p. xi).

Meillet devait

mettre son humanisme au service de certaines causes où la justice

internationale, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes étaient en jeu.

On a dit plus haut l’affection qu’il avait conçue,

dès son premier séjour dans le pays, en 1891, pour la culture et la langue arménienne.

Il ne se résignait pas à considérer ce pays, christianisé dès avant Constantin

le Grand, comme une province parmi d'autres de la grande Asie : « les Arméniens... ont reçu, rappelait-il, la civilisation occidentale à peu près dans les

mêmes conditions que les peuples de langue germanique et de langue slave » (La

Voix de l'Arménie, 1 [1918], p. 11). Il relevait aussi dans le vocabulaire

militaire de l'arménien quelques termes issus de l'éphémère protectorat

exercé par Rome sur cette contrée, éternel enjeu d'impérialismes adverses (Mém.

de la Soc. de linguistique, 18 [1913], p. 348-350).

Au

lendemain des massacres de 1915,

il s'est dépensé en faveur de la cause arménienne, affirmant par la parole et

par la plume sa foi dans l’avenir de la nation, exposant, en termes sobres mais

avec toute son autorité de spécialiste, les titres à constituer un État

autonome que lui confère son brillant passé. « Comme le

retour de l’Alsace-Lorraine à la France, écrit-il en 1918, la libération de

l’Arménie symbolisera le triomphe des principes au nom desquels combattent les

Alliés et pour lesquels les États-Unis sont entrés dans la guerre »

(Bull. de l'Alliance française, suppl. au n° 79, p. 4). À l’approche de la conférence de

Lausanne, en 1923, Meillet joignait sa signature à celle d’éminentes

personnalités du monde politique, scientifique et littéraire, comme Georges

Clemenceau, Paul Langevin ou Anatole France, dans un appel solennel à la diplomatie

internationale pour que la cause de l’Arménie trouve enfin une solution conforme

aux droits élémentaires de l’humanité. En dépit de la cruelle désillusion que

devait lui infliger le honteux traité de Lausanne, qui abandonnait l’Arménie

aux ambitions de l’U.R.S.S., Meillet est resté jusqu’au bout fidèle à sa

vocation arménophile. L’été 1936 encore, il a trouvé la force de dicter un message à

l’occasion du 1500e anniversaire de la traduction arménienne des

Évangiles, où il en réaffirmait la portée et la signification pour la science et

pour la culture.

Des documents peu

connus attestent, chez Meillet, un rôle quasi officiel et davantage permanent.

Membre du Comité

directeur de l’Alliance française, il consacrait dès 1916-1917 une partie de son

énergie au Bulletin de guerre que l’Alliance entendait diffuser dans les

pays neutres, où l’on savait la propagande allemande active et même efficace :

cette collaboration était en grande partie anonyme, mais il m’a été possible de

l’identifier en explorant ses papiers conservés au Collège de France. Si l’on

reconnaît la griffe du maître dans les articles consacrés au problème des

nationalités en Europe centrale, à l’avenir du français dans la diplomatie

européenne, aux prétentions allemandes sur les peuples slaves et baltiques, on

est davantage étonné d’apprendre

– par son propre

témoignage –

qu’il a assumé deux fois par mois la tâche de dresser le tableau de la situation

militaire (voir le Bull. de l'Alliance française, 37 [1915-1920], p.

12-16). On s'explique ainsi que l’historien Ernest Lavisse, préparant ses Lettres à tous

les Français (1916) sur les poids respectifs des forces en présence dans le

conflit, ait confié à Meillet, promu ainsi au rang d’expert militaire, la tâche

d’évaluer les chances de l’armée russe (c’était avant la triste paix de

Brest-Litovsk) et de l’armée italienne.

Son action a pris un

tour plus résolument

diplomatique dans les mois qui ont précédé la conférence de Versailles. On sait

qu'à la veille de la

Grande Guerre, le Quai d’Orsay, accoutumé à ne traiter qu’avec les grandes

puissances, ignorait à peu près tout des nationalités et des cultures dont elles se

composaient : Pologne, nations baltiques, nations slaves d’Europe centrale,

etc. Aussi, au lendemain de l’armistice, lorsqu’il fallut jeter les bases de la

nouvelle Europe, un Comité d’études politiques créé par le

Ministère des Affaires étrangères chargea Meillet de composer deux

rapports : l’un sur l’Arménie, l’autre, sur la Pologne et la Lituanie. De

là deux opuscules enfouis dans l'énorme liasse des imprimés relatifs aux

conférences de la paix, mais auxquels l'Europe d'aujourd'hui confère curieusement une actualité

nouvelle, conforme aux réalités ethno-linguistiques qui y sont décrites.

Vers une Europe

nouvelle sous le signe de l'humanisme classique

Dans

Les langues dans

l’Europe nouvelle (automne 1918), l'auteur examine avec perspicacité l’ensemble de la

situation du Vieux Continent. Contrairement à ce qu'ont cru ou voulu

croire certaines critiques, il souhaitait sincèrement l'émancipation de beaucoup de peuples jusque-là

opprimés ; la citation suivante, peu connue, ne laisse à cet égard aucune ombre :

« Il faut que les nations slaves de l'empire austro-hongrois soient libres. Il

faut que la Pologne recouvre son indépendance. Il faut que les Italiens

d'Autriche soient réunis à l'Italie. Il faut que les Roumains de Transylvanie

soient réunis à la Roumanie » (Bull. de l'All. française, n° 78 [février

1918], p. 5). En même temps, toutefois, il se déclare préoccupé par le

morcellement linguistique consécutif à l'avènement des États nés de la victoire,

démocraties mettant au pouvoir des intellectuels au service des classes moyennes et

paysannes, aspirant à promouvoir comme langues de culture des idiomes en partie

construits artificiellement sur des parlers paysans, donc sans grand passé

littéraire et sans diffusion internationale. Meillet pensait qu’il y avait là pour l’Europe un

danger d’éclatement, une dispersion d’efforts qui, sans dispenser personne

d’apprendre de grandes langues, aurait, au point de vue scientifique,

l’inconvénient d’étouffer partout les dialectes authentiques.

Ainsi, il porte dans la deuxième édition de ce livre (1928) un jugement sévère

sur le nationalisme linguistique de la nouvelle république d’Irlande :

« Le linguiste peut de loin regarder avec curiosité l’expérience que fait l’Etat

libre d’Irlande en essayant de rendre vie au gaélique moribond. Il n’ignore pas,

il est vrai, les inconvénients de cette tentative pour les savants qui font

l’histoire de l’irlandais : instituer par l’école et par le livre un irlandais

commun, c’est ruiner les témoignages sincères qu’apportent, sur le passé de

l’irlandais, les parlers qui ont survécu par eux-mêmes… Mais à juger des choses

en homme civilisé, en Européen, à se placer au point de vue pratique, il est

étrange qu’on puisse même proposer à un peuple d’abandonner la grande langue de

civilisation, largement ouverte sur le monde qu’est l’anglais, pour un parler de

paysans qui l’emprisonnerait dans un cachot linguistique » (Les langues dans

l’Europe nouvelle, avant-propos de la 2e éd., p. x). L'homme qui écrivait

ces lignes avait lui-même fait le très difficile apprentissage du

vieil-irlandais auprès du grand d'Arbois de Jubainville ; mais, trait révélateur

de sa conscience d'Européen du XXe siècle, il séparait de la vie moderne ce

qu'il regardait comme une sorte d'archéologie linguistique.

À ce mal inévitable Meillet proposait un remède, qui n'a guère été suivi : le

recours aux langues classiques, ou plus exactement au fonds intellectuel commun

qu'elles représentent pour l'ensemble de la culture européenne. Car, réaliste,

il n'aurait sans doute pas cautionné l'entreprise du « latin vivant », pas plus

qu'il n'avait réellement appuyé les essais de langues artificielles.

Mais ses

recherches sur des idiomes parfois très éloignés (il a été l'un des premiers

déchiffreurs du tokharien d'Asie centrale) n'ont jamais détourné Meillet de son

attachement aux grandes langues

classiques. Il avait des littératures anciennes une lecture étendue, constamment

entretenue, qui allait d'Homère à Cicéron. Son célèbre

Aperçu

d'une histoire de la langue grecque

(1re éd. 1913), qui a, on l'a vu, attiré d'emblée l'attention d'un

non-helléniste comme Lucien Febvre, a été salué comme un chef-d'œuvre par Alfred

Croiset ; il allait décider le jeune Dumézil, alors lycéen, à poursuivre des

études de lettres. Si l'Esquisse

dédiée au latin (1928) peut paraître moins achevée, moins équilibrée, elle reste

éminemment suggestive : le vieil esprit romain, saisi à travers sa langue et sa

première littérature, puis la manière dont il s'imprègne de culture grecque pour

en répandre le meilleur et ainsi assurer durablement le prestige du latin en

Europe, y sont caractérisés en des formules saisissantes. Ces deux livres ont

été récemment réédités dans une forme rajeunie et sont toujours en vente. Et

l'on ne saurait oublier que son dernier livre, composé avec Alfred Ernout, est

ce Dictionnaire étymologique

qu'on ne cesse de remettre à jour et qui a servi de modèle à des entreprises

parallèles. Associé dès ses débuts à l'Association G. Budé (1917), il en est

resté administrateur jusqu'au bout, rendant compte de ses éditions, y apportant

à l'occasion l'appoint de sa science d'helléniste ; sans l'accident brutal qui

devait entamer son activité, il aurait en partie présidé son congrès de Nîmes à

Pâques 1932.

Faut-il s'étonner de le voir occuper le

poste de président de la Société des études latines dès la quatrième année de sa

fondation, tout de suite après les aînés Havet, Chatelain, Gœlzer ? soutenir aussi J. Marouzeau dans sa lourde tâche bibliographique, pénétré qu'il était de

la nécessité, pour un linguiste, de ne négliger ni littérature, ni civilisation,

et regrettant, en parcourant l'Année philologique, d'avoir l'impression

de visiter

« un cimetière d'enfants mort-nés » ?

Il voyait dans l'héritage gréco-latin le

fondement, non seulement historique, mais la source vive de la civilisation

européenne. Car,

insistait-il, ce ne sont pas seulement les grandes nations de langues romanes

qui portent en elles cet héritage, mais la civilisation d’Occident tout entière,

chaque nation se l’étant assimilé et l’ayant adapté à mesure de son accession à

la culture méditerranéenne ou, plus tard, au christianisme, jusqu’à ce que la

Renaissance vienne le raviver, inaugurant le processus qui devait conduire aux

révolutions technologiques contemporaines. En dehors des langues romanes, qui ont conservé la

matérialité des mots latins dont elles ont hérité − et mis à part l’anglais qui

a reçu nombre de mots du français −, toutes les langues de l’Europe

occidentale, et notamment germanique, ont vu leur vocabulaire philosophique,

moral ou scientifique, et même leur syntaxe, enrichis, affinés par des clercs ou

par des humanistes qui savaient le latin et qui y ont fait passer des notions,

des valeurs, des nuances puisées au fonds latin. Ces mêmes éléments, du reste,

étaient souvent, en latin même, et par une opération semblable, empruntés à la

tradition grecque : c’est ainsi que le grec

aitía

communique son sens philosophique de « cause »

au latin causa, et ce dernier à l’allemand Sache, Ursache ; que

l’allemand Gewissen « conscience » est construit exactement comme lat.

conscientia, ou qu’il emprunte Qualität à un lat. qualitas

formé lui-même par Cicéron sur le modèle de gr.

poiótēs,

etc. Cicéron avait ainsi enrichi la langue latine de valeurs grecques, pour

faire du latin un instrument de la pensée universelle qui devait survivre plus

de mille ans à l’effondrement de l’Empire d’Occident ; aussi Meillet le

considérait-il comme l’un des fondateurs de la civilisation européenne. Ainsi,

l'allemand est tout pénétré de latin, a-t-il écrit maintes fois : « il n('y)

subsiste de germanique que les moyens matériels d'expression ; toute la face

sémantique est latine ou romane » (Les langues..., p. 266). Combien il

aurait été scandalisé d'entendre, comme le signataire de ces lignes, un

contemporanéiste connu proclamer devant une Faculté que le bagage indispensable

à un germaniste en matière d'Antiquité romaine se limite à la bataille de

Teutoburg !

Aussi n’est-ce pas un

hasard si ces idées formaient le fond de conférences faites à Berne et à

Prague : dans deux pays dont les langues ont été artificiellement « vernacularisées » par des nationalismes intransigeants. La Tchécoslovaquie a

été, en effet, l'un des États qui ont déployé le plus d'efforts pour dissimuler

par un vêtement national l'unité profonde du vocabulaire européen, qui tient

tout entière dans son héritage gréco-romain : en appelant divadlo ce qui

partout ailleurs en Europe (même en Russie) et en Amérique est adapté de

théatron, les intellectuels tchèques ont inutilement contribué à isoler leur

langue du concert international. De même l'allemand, qui traduisait par

Fernsprecher ce qu'on nomme partout ailleurs « téléphone ». Si

Meillet concédait que l'étude du grec est pénible, il tenait du moins pour

indispensable le maintien du latin, qui a d'ailleurs souvent pris au grec ce qui

devait passer dans le bien commun du vocabulaire de civilisation européen : « l’étude du latin, que menace l’esprit égalitaire des démocraties et qui apparaît souvent comme un

pur luxe, est de grande portée ; si elle n’a plus la valeur pratique immédiate

qu’elle avait au Moyen Age et qu’elle a longtemps conservée, elle est

indispensable pour maintenir entre les langues modernes un reste d’unité » (Les

langues..., p. 266). Il ajoutait que le jour où l'on abandonnerait

les études latines, on amoindrirait la capacité de résistance des langues

romanes elles-mêmes : « ce n'est qu'en se rattachant toujours à leurs origines

latines qu'(elles) pourront faire bloc entre elles », et d'insister sur la

valeur d'instrument pédagogique du latin pour passer d'un idiome à l'autre (ibid.,

p. 265).

Qui ne voit ce que ces lignes avaient de prophétique, à présent que l'anglais ne

s'impose pas seulement comme la

langue internationale, mais encore pénètre nos propres langues dans le lexique

(formes et sens), voire se substitue à elles au sein de nos propres

entreprises ?

Sur

un plan plus

large, Meillet a pu souhaiter voir se réaliser ce qu’on appelait alors les

États-Unis d’Europe, préfiguration de ce qui devait être vingt ans plus

tard notre C.E.E. Cette vaste confédération, il la voyait lointaine, mais

nécessaire pourtant. Il écrivait à la fin des Langues… « chacune des

démocraties nationales doit sentir qu’elle est une partie d’une humanité dont

l’unité apparaît chaque jour plus évidente et qui n’a de plus en plus qu’une

civilisation, héritière de la civilisation gréco-romaine, et elle doit faire le

nécessaire pour s’entendre avec toutes les autres » (p. 287).

On sait, hélas, ce

qu'il est advenu. Les divers totalitarismes, nationalistes ou non, qui ont plus

tard consacré l'échec des démocraties de 1920 n'ont que trop confirmé le

scepticisme voilé dont s'enveloppait la conclusion de ce beau livre quant à la

réalisation de ces vœux.

Meillet a pu, vers la fin de sa vie, éprouver le chagrin d'assister à l'exploitation

politique faite par une certaine Allemagne de ce qui avait fondé sa propre

carrière : la parenté des langues indo-européenne, dont l'évidence s'était muée

en une effrayante théorie raciste ; alors que les forces commençaient à lui

manquer, il a du reste tenu à la dénoncer lui-même publiquement lors du suicide,

en 1933, du linguiste Hermann Jacobsohn (Bull. Soc. de linguist.,

34, p. xxiv-xxv). La science, chez lui, n'allait pas sans conscience.

Mais la roue tourne.

Une Europe unie se réalise.

Le hasard a voulu que

le centenaire

de la nomination de Meillet

au Collège de France, l'année 2006, ait

coïncidé avec l'entrée dans l'Union de pays dont aucun ne devait lui être

indifférent. Avec la

Roumanie, pays longtemps divisé et que sa position géo-stratégique tenait éloigné de nous, achevait ce regroupement des nations latines qu'il avait appelé de

ses vœux dès 1920. La Bulgarie

est

le creuset où, avec la Macédoine, s'est élaborée cette vieille langue ecclésiastique,

première forme écrite du slave, qui fournissait à Meillet le sujet de sa thèse

principale, et dont l'action sur les vernaculaires de l'Est et du Sud s'est

révélée si durable que, par un piquant paradoxe, le nom tout révolutionnaire de Leningrad en conservait la marque.

Et s'il reconnaissait un mérite à

la civilisation byzantine, c'est bien d'avoir

transmis aux nations

slaves une part de l'héritage hellénique, perceptible jusque dans la littéralité

avec laquelle Cyrille et Méthode ont rendu le grec des Évangiles. Il eût été plus heureux encore, peut-on croire, de voir la

république grecque de Chypre (il écrivait Cypre, en réaction contre

cette orthographe vieillotte issue des Croisades) retrouver, après une

très longue séparation, le domaine continental où la civilisation gréco-romaine s'est

principalement épanouie : n'est-ce pas la grande île d'Aphrodite, d'où est venu

à notre Occident son nom du cuivre, qui a maintenu le plus longtemps le

vieil idiome achéen, l'écrivant encore au 1er millénaire avant le Christ dans le

syllabaire hérité des temps héroïques ?

Si donc à maints égards l'Europe d'aujourd'hui apparaît plus conforme à ce que

Meillet avait pressenti, souhaité et conseillé, il est trop évident, d'une part,

que les crispations nationalistes n'en ont pas tout à fait disparu

–

c'est peu dire si

l'on songe à la défunte Yougoslavie –,

et d'autre part, que

c'est désormais l'anglais, non le latin, qui représentera (de manière assez

sommaire, il est vrai, mais voyante) l'héritage linguistique gréco-latin. Du

moins lui sert-il de vecteur dans le Monde entier, l'étendant à des continents

dont l'Antiquité ignorait l'existence. Et ce ne serait pas le chapitre le moins

saisissant à ajouter à l'Esquisse

que celui qui montrerait un homme d'affaires chinois, un diplomate du Moyen

Orient, un chercheur nigérian faire, par le truchement de l'anglais, et avec

leurs habitudes articulatoires respectives, un usage quotidien de mots latins à

peine déformés sous leur apparence écrite, et que reconnaîtraient sans trop de

peine Cicéron ou saint Augustin. Habent sua

fata quoque linguae.

FEC - Folia Electronica Classica

(Louvain-la-Neuve) - Numéro 14 - juillet-décembre 2007

<folia_electronica@fltr.ucl.ac.be>